Nagorno Karabakh, il fallimento dei peacekeeper russi

Il recente fallimento della missione russa di peacekeeping nel Caucaso meridionale evidenzia la necessità di mandati chiari e forti, sorretti da ampie garanzie e allineati ai principi internazionali. Qualsiasi accordo privo di solide garanzie rischia la stessa sorte della piccola regione del Nagorno Karabakh che due anni fa è sparita dalle mappe

Nagorno-Karabakh-il-fallimento-dei-peacekeeper-russi

© D. Korshunov/Shutterstock

(Originariamente pubblicato sul blog LSE , il 30 luglio 2025)

Gli ultimi giorni del Nagorno Karabakh, nel settembre del 2023, hanno segnato la drammatica fine di un ciclo di conflitti e guerre che hanno sconvolto per trent’anni la regione. A decidere il destino dell’enclave – formalmente riconosciuta come parte dell’Azerbaijan, ma a lungo rivendicata come repubblica indipendente dalla maggioranza etnica armena – è stata un’operazione lampo delle forze azerbaijane. Nel giro di pochi giorni, convogli di veicoli sono stati schierati lungo l’unica strada che collegava il Nagorno Karabakh all’Armenia. La stragrande maggioranza della popolazione armena del Karabakh è fuggita, lasciando le forze russe a sorvegliare città fantasma e villaggi abbandonati.

Le lezioni che possiamo trarre dal fallimento della missione russa di mantenimento della pace in Nagorno Karabakh vanno ben oltre la regione del Caucaso meridionale, incastonata tra Turchia, Iran e Russia. Un’analisi dei passi sbagliati può offrire un quadro più ampio delle missioni di peacekeeping in altre parti del mondo, lanciando un monito pressante sulla necessità di fornire forti garanzie di sicurezza in altre zone di conflitto, Ucraina compresa. La necessità di garanzie di sicurezza applicabili va oltre il mero parallelismo geografico, trattandosi di un requisito fondamentale per una pace duratura.

Un mandato fragile sin dall’inizio

Il dispiegamento delle forze di pace russe, entrate in Nagorno Karabakh nel 2020, inizialmente simboleggiava la stabilità. L’arrivo dei peacekeeper ha segnato la fine della guerra più sanguinosa della storia moderna del Caucaso meridionale, protrattasi per sei settimane, mietendo oltre settemila vittime tra armeni e azerbaijani. La guerra si era conclusa con la ripresa del controllo da parte dell’Azerbaijan di gran parte del territorio conteso, ribaltando così l’esito del primo conflitto scoppiato all’inizio degli anni ’90.

L’accordo di cessate il fuoco del 2020, firmato da Armenia, Azerbaijan e Russia, si limitava a delineare una cornice generale per una missione di peacekeeping: la durata, il numero di truppe e le condizioni operative di base, tra cui un armamento limitato per l’autodifesa. Oltre a questi punti, non è mai stato creato alcun meccanismo internazionale per rafforzare l’autorità o l’efficienza delle forze di peacekeeping.

Sin dall’inizio, la presenza dei peacekeeper russi in Nagorno Karabakh si è contraddistinta da altre missioni nell’area post-sovietica. Invece di costruire basi permanenti, le truppe vivevano in rifugi temporanei in plastica e fortificavano le loro posizioni con sacchi di sabbia – un’infrastruttura decisamente inadatta ad una missione di stabilizzazione a lungo termine. Nel frattempo, un centro di monitoraggio congiunto russo-turco seguiva l’andamento della missione con l’uso di droni.

Allo stesso tempo, i rapporti politici ed economici, sempre più stretti, tra Azerbaijan e Russia hanno sollevato dubbi sull’impegno di quest’ultima nel mantenimento della pace. Il dispiegamento della missione ha coinciso con un rilancio delle relazioni russo-azerbaijane, alimentando il sospetto che l’operazione fosse stata deliberatamente indebolita sin dall’inizio.

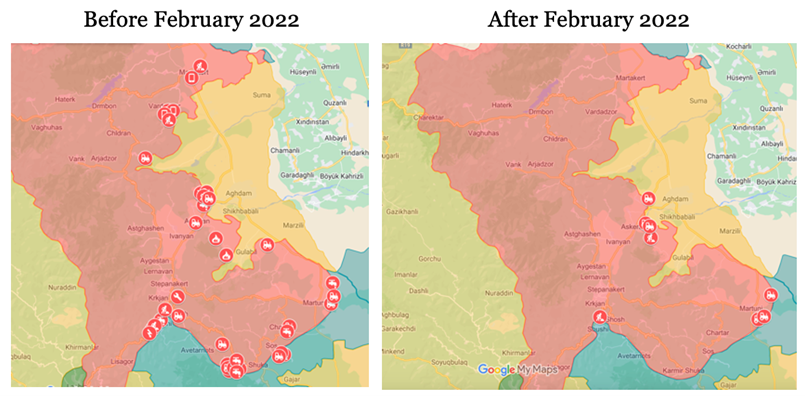

Nel febbraio 2022, due giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, il presidente azerbaijano si è recato a Mosca per firmare un accordo di alleanza strategica. Questo patto, pur essendo stato percepito come un contrappeso ad un trattato più significativo che Baku aveva firmato con Ankara l’anno precedente, ha gettato le basi per una più ampia cooperazione istituzionale tra Russia e Azerbaijan, soprattutto nel contesto della guerra russa in Ucraina. Questa dinamica ha rafforzato la percezione che Mosca avesse scarsa volontà politica di proteggere la comunità etnica armena del Nagorno Karabakh.

Nonostante i cambiamenti geopolitici e i limiti del mandato delle forze di peacekeeping, gli armeni del Karabakh non avevano altra scelta che riporre un’immensa fiducia nel contingente russo, convinti che potesse offrire loro la possibilità di rimanere nella propria terra. L’impegno per la ricostruzione sostenuto dalla Russia – compresi lo sviluppo delle infrastrutture, la ristrutturazione delle scuole e le operazioni di sminamento – ha rafforzato la fiducia che le truppe potessero rimanere per decenni. Tuttavia, l’assenza di un mandato internazionale chiaramente definito ha reso la missione intrinsecamente vulnerabile.

Discostandosi dalle consuete pratiche di peacekeeping, la Russia non ha chiesto alcun sostegno né mandato internazionale per la sua missione. L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha riconosciuto l’esito della guerra nel dicembre 2020, senza però fare alcun riferimento specifico alla presenza dei peacekeeper russi. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha emanato risoluzioni che legittimassero il dispiegamento, né tanto meno ha preso in considerazione la possibilità di schierare un contingente internazionale a integrare le forze russe, perdendo così l’occasione di rafforzare la stabilità, facilitare la riconciliazione e attrarre finanziamenti per la ricostruzione postbellica.

Affrancandosi dal supporto internazionale, Mosca ha cercato di gestire la situazione bilateralmente , negoziando direttamente con Baku e Yerevan. Una strategia che ben presto si è rivelata limitata, iniziando a vacillare dopo il rifiuto dell’Azerbaijan di formalizzare il mandato della missione, erodendone ulteriormente la legittimità. Sprovvista di un chiaro quadro giuridico e vincolata dalla diplomazia russa, la missione di peacekeeping è diventata ostaggio di una realtà geopolitica in continuo cambiamento.

Una missione paralizzata da priorità esterne

Mosca ha lavorato duramente per trasmettere l’immagine di una missione di successo, ingaggiando un team di esperti di pubbliche relazioni concentrato esclusivamente sui media russi, al contempo ostacolando i giornalisti locali. All’inizio del 2021, sono state introdotte forti limitazioni all’ingresso in Nagorno Karabakh per i giornalisti non russi e non armeni, rafforzando così il controllo dell’informazione.

Tuttavia, anche i rapporti redatti dalla missione stessa hanno rivelato una crescente discrepanza tra le operazioni delle forze di pace e il deterioramento del contesto di sicurezza. Un’analisi comparativa delle rotte di pattugliamento e degli scontri suggerisce che le truppe russe, pur avendo sempre monitorato le località giuste, non sono riuscite a impedire l’escalation delle tensioni, dimostrandosi quindi incapaci di garantire la stabilità.

Le distrazioni della Russia, sempre più impegnata su altri fronti, si sono rivelate decisive. Con l’intensificarsi della guerra in Ucraina, Mosca ha indirizzato sempre meno risorse e interesse politico verso il Caucaso meridionale. In un contesto regionale in cui l’Azerbaijan, incoraggiato dalla vittoria del 2020, si è imposto come la prima potenza militare, la Russia non è riuscita, o forse non si è nemmeno impegnata, a contrastare la strisciante avanzata di Baku in Nagorno Karabakh.

Verso la fine del 2022, la portata operativa della missione è stata fortemente ridimensionata. Le missioni di scorta per gli agricoltori armeni che lavoravano nei pressi delle postazioni militari sono state ridotte, la protezione dei pellegrini in visita alle chiese armene è stata abolita. Gli aiuti umanitari sono diminuiti, tanto che le forze di pace russe sono state costrette a distribuire principalmente rifornimenti sponsorizzati dalla diaspora, provenienti dalle comunità armene in Russia.

La fine della missione russa

L’impotenza della missione è diventata innegabile quando, nell’autunno del 2022, le forze azerbaijane hanno preso il controllo dell’unica strada che collegava il Nagorno Karabakh all’Armenia. I peacekeeper russi, un tempo considerati garanti di sicurezza della rotta, sono rimasti a guardare il blocco di nove mesi imposto dall’Azerbaijan che ha ridotto la regione allo stremo, culminando con un’offensiva militare che, in un solo giorno, ha posto fine alla presenza armena nell’enclave.

Dopo la vittoria dell’Azerbaijan, Mosca ha cercato di scaricare la colpa sull’Armenia che, con il deteriorarsi della situazione, ha provato a coinvolgere mediatori occidentali. Considerando però che la Russia ha schierato unilateralmente le sue forze di peacekeeping, i paesi occidentali e le organizzazioni internazionali non hanno potuto incidere immediatamente sugli eventi in Nagorno Karabakh, consapevoli al contempo di non poter intervenire senza il consenso di Baku. L’Unione europea non ha potuto fare molto oltre a inviare una missione civile di monitoraggio in Armenia dopo l’attacco transfrontaliero lanciato dall’Azerbaijan nel settembre del 2022.

A segnare la fine di una missione fallita è stata la morte di alcuni membri delle forze di peacekeeping russe, compreso un vice comandante, durante l’offensiva finale dell’Azerbaijan nel settembre del 2023. A differenza del 2008, quando Mosca aveva risposto alla morte dei suoi peacekeeper in Ossezia del Sud con un intervento militare su vasta scala in Georgia, in Nagorno Karabakh la Russia ha prontamente accettato le scuse di Baku, proseguendo come se nulla fosse.

Un anno dopo, un monumento ai peacekeeper caduti è sorto di fronte alla sede della missione, poco prima che le ultime truppe russe si ritirassero silenziosamente da una regione in cui non avevano più alcuna funzione.

Lezioni da trarre

Il destino delle forze di pace russe in Nagorno Karabakh rivela una realtà più ampia: gli accordi, a prescindere dal potere dei leader coinvolti, possono rapidamente andare in frantumi se non dispongono di garanzie vincolanti da parte di una coalizione di stati e organizzazioni internazionali. Senza tali garanzie, gli accordi di pace diventano ostaggi dei mutamenti geopolitici e rischiano di degenerare in un preludio a nuovi conflitti, sfollamenti di massa e guerre prolungate.

Il fallimento in Nagorno Karabakh è un forte monito per i fautori degli accordi di pace in Ucraina, e non solo. L’assenza di garanzie credibili porta alla catastrofe. Il prezzo da pagare per aver ignorato questa lezione si conta in vite umane perse, generazioni di sfollati e conflitti infiniti.