Mare nostrum: pescatori croati e italiani alla ricerca di un futuro sostenibile

Dall’isola croata di Ugljan ai porti italiani dell’Adriatico, pescatori di diverse generazioni raccontano come il cambiamento climatico e le nuove regole europee stanno trasformando un mestiere millenario

Mare-nostrum-pescatori-croati-e-italiani-alla-ricerca-di-un-futuro-sostenibile

Veduta del porto di Cesenatico - Foto M. Abbà

È una calda giornata d’estate nel paesino di Kali, sull’isola di Ugljan in Croazia. Nel porto cittadino, protetto da un sottile frangiflutti, una ventina di imbarcazioni da diporto oscilla tra le onde, mentre i gabbiani volano al di sopra dei turisti sdraiati sulla spiaggia. Božidar Blaslov, seduto ad un tavolino del caffè Mavra, osserva la scena dietro gli spessi occhiali da sole.

“In passato qui si viveva di pesca, soprattutto di tonno. Oggi, pian piano, si fa strada il turismo”, commenta l’uomo di 44 anni, di cui più di 25 passati sul peschereccio di famiglia.

Pescatore di quarta generazione, padre di tre figli, Božidar teme un “futuro incerto” per la sua professione e anche per questo sta sviluppando numerose attività parallele. A Kali sta costruendo una “Casa del pescatore”, uno spazio museale e di alloggio turistico, dove intende raccontare la tradizione locale della pesca (“Kali è menzionata per la prima volta nel 1299 come villaggio di pescatori”, ci assicura un altro pescatore, Krsto Ivoš). La maglia che indossa, con le tradizionali righe orizzontali bianche e blu, è realizzata con il nylon riciclato delle reti da pesca abbandonate: si tratta di un nuovo progetto che Božidar ha avviato due anni fa in collaborazione con il WWF e che gli ha permesso di raccogliere finora ben 75 tonnellate di vecchie reti. “Il vero pescatore vuole salvare il mare, perché sa che deve vivere di quello”, afferma Božidar con orgoglio.

“Oggi è più facile commerciare cocaina che pesce”

Sembra però che siano passati anni luce da quando il padre di Božidar, Milivoj Blaslov, viveva – peraltro molto bene – della pesca al tonno. “Era una miniera d’oro”, racconta senza mezzi termini Milivoj Blaslov, classe 1951. Questo capitano, oggi in pensione, ha passato gran parte della sua carriera tra l’Oceano indiano e il Pacifico, catturando spesso centinaia di tonnellate di pesce ogni giorno. “Come navigatore capo o come capitano, eravamo pagati 40-50 dollari alla tonnellata. In un anno potevi guadagnare anche 150mila dollari”, prosegue Milivoj.

Per suo figlio le cose vanno molto diversamente. “Oggi è difficile portare avanti la tradizione, la pesca è diventata una professione ingrata”, ammette Božidar. “Per i tonni, l’Adriatico è praticamente uno zoo”, sbotta il pescatore tra il serio e il faceto. “Ci sono così tante restrizioni alla pesca al tonno che ci sono tantissimi tonni, troppi persino, e la pressione su sardine e acciughe è altissima”, prosegue il pescatore, che constata “la popolazione del tonno è cresciuta, ma il pesce azzurro sta crollando”.

Sono tanti i problemi che Božidar menziona e che fanno sì che la sua quotidianità sia molto diversa da quella di suo padre. “Il cambiamento climatico è visibile: l’anno scorso la temperatura dell’Adriatico ha sfiorato i 30°C”, afferma. Di conseguenza, “la pesca cambia, ne siamo consapevoli e facciamo la nostra parte, ma su di noi c’è molta più pressione che su altri settori”, prosegue Božidar, che lamenta i troppi fermi-pesca e le regole sempre più stringenti, tanto da sembrargli a volte “assurde” (“se per sbaglio prendo un tonno che pesa meno di 30 chili devo buttarlo in mare, anche se morto. Perché non regalarlo ad un’associazione o una mensa popolare?”, si chiede).

Cresciuto in un mondo completamente diverso, papà Milivoj scuote la testa davanti a tutto questo. “Oggi è più facile commerciare cocaina che pesce!”, esclama il capitano in pensione.

Dal 2013 al 2023: -13% dei pescherecci in UE

Boutades simili si possono sentire anche dall’altro lato dell’Adriatico, lungo la riva italiana. Questo perché i problemi che affliggono i pescatori di entrambe le sponde sono gli stessi. Si tratta principalmente del cambiamento climatico e della risposta delle politiche nazionali e soprattutto comunitarie al problema dell’overfishing, o della pesca eccessiva.

Di fronte alle normative sempre più stringenti, che impongono diari di bordo elettronici, navigazione tracciata, fermi pesca e molte altre regole, molti pescatori hanno deciso di dedicarsi ad altro (o non hanno trovato chi potesse riprendere la staffetta dopo di loro).

Ecco che tra il 2013 e il 2023 la flotta europea di pescherecci è scesa del 13%, così come è calato il pescato complessivo (-13%) nello stesso periodo. Nel 2023 il pescato totale all’interno dell’UE si è fermato a 3,3 milioni di tonnellate. Nel 2001 si arrivava quasi a 6 milioni di tonnellate.

“Oggi in un intero anno guadagno quello che negli anni Ottanta guadagnavo in una sola settimana, quando tra Chioggia e Ancona c’erano oltre 2500 pescherecci. Oggi ne sarà rimasto massimo un quinto”. Massimo Bottacchiari, pescatore di Cesenatico attivo dagli Ottanta, parla con tono amareggiato e nostalgico. Le statistiche ufficiali confermano una forte diminuzione della flotta nell’Alto Adriatico anche negli ultimi 10 anni, accompagnata da una crisi dei mercati ittici, sia in Emilia Romagna che in Veneto.

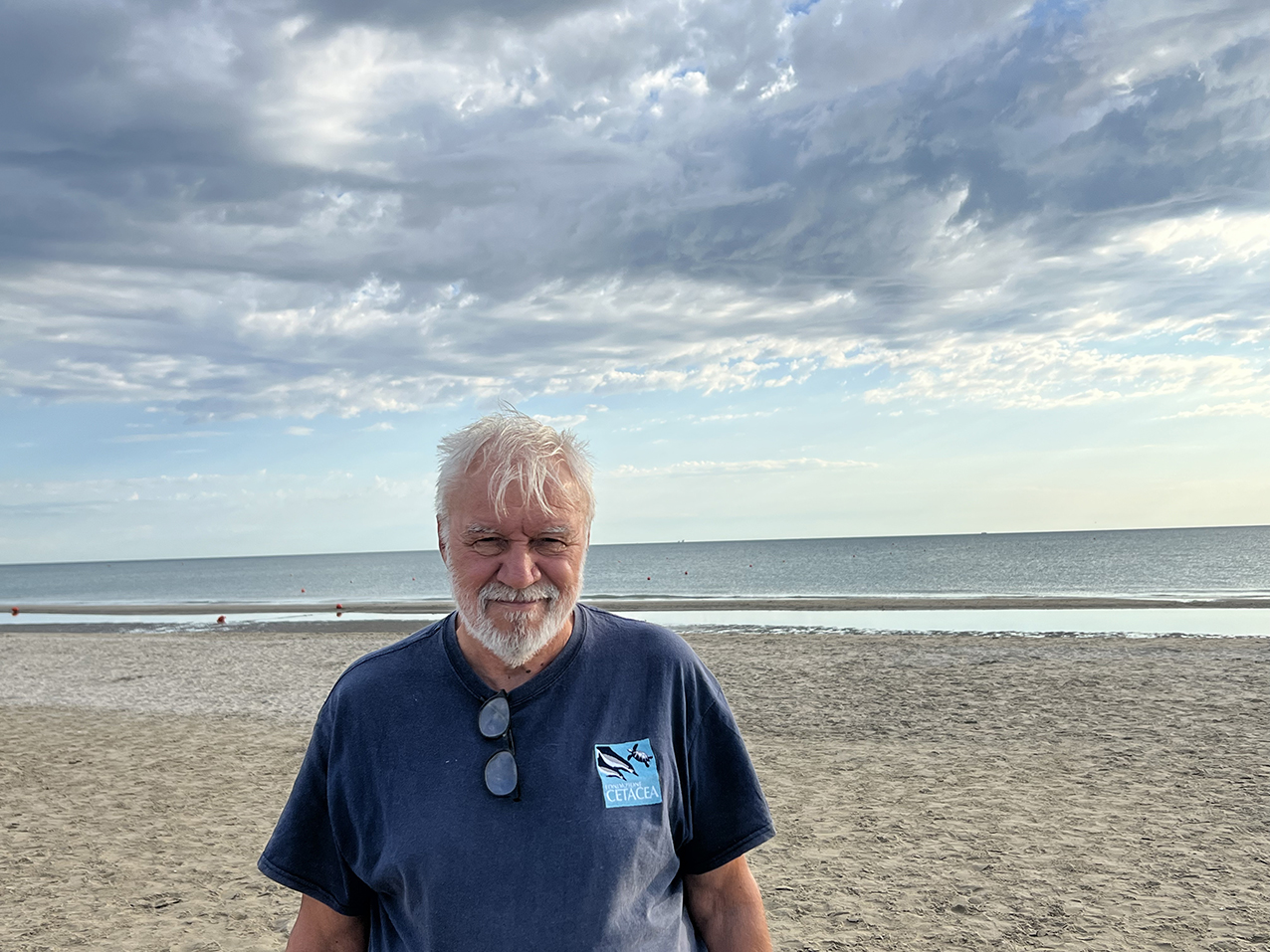

Bottacchiari parla di “pesci spariti e pesci arrivati”, e di “inverni con acqua a 5 gradi ora rimasti solo un ricordo”. Ci sono anche specie che cambiano stagione riproduttiva e posizione e che “richiedono ai pescatori di adeguarsi volta per volta alle loro abitudini, cosa non sempre facile”. A dirlo non è uno di loro, ma Sauro Pari, storico presidente della Fondazione Cetacea, una persona che, se prende un pesce, è perché lo vuole salvare, nonostante il suo focus principale siano le tartarughe.

A non dare particolare peso all’impatto della crisi climatica sul proprio business sono invece i pescatori stessi. Soprattutto quelli che da decenni assistono ai cambiamenti del mare e di chi lo abita, infatti, ce l’hanno soprattutto con l’Unione Europea “che tutti gli anni tira fuori una legge contro il settore, scritta da chi non ha mai pescato in vita sua” spiega Bottacchiari.

Davanti alla sua barca, in un sabato mattina assolato, gesticola animatamente quando spiega perché è inutile diminuire giorni e ore di pesca, se poi si lasciano usare motori da 1000 cavalli “capaci di fare in poco tempo una strage”. E che è senza senso vietare la pesca dei pesci proprio delle dimensioni più richieste dai ristoranti locali per fare fritture. Per finire, definisce “prepotente” imporre “un blue box da 2500 euro più spese annue e un diario di bordo da grande nave: richiede un’ora di lavoro al giorno in più che nessuno ci restituisce”.

Il punto di vista di Bottacchiari è chiaro e condiviso da numerosi colleghi che ogni sabato mattina sistemano come lui la propria barca, a quattro passi dal mercato ittico. Nulla nel mare calmo di fine luglio lascia immaginare quella sensazione di rabbia a tratti rassegnata che si respira a Cesenatico come in tanti altri porti dell’Adriatico.

“Le proposte della comunità europea e l’interesse del pescatore vanno uno contro l’altro. La prima tenta di razionalizzare gli stock ittici e gli strumenti di pesca, il settore resta ancorato al massimo profitto nel minimo spazio e non ha la percezione di incidere più di tanto sul mare e sui fondali – spiega Pari – Eppure l’Alto Adriatico è stato completamente rastrellato dalla pesca, sia per le reti a strascico che per il rapido, entrambi tuttora usati in deroga su tutta l’area”.

Una ragione per farlo, secondo alcuni pescatori è il fatto che nel Mediterraneo le regole non sono uguali per tutti, per cui “se le rispettiamo alla lettera, ci condanniamo all’estinzione, schiacciati dai prezzi convenienti si può andare in mare anche il sabato e fare come gli pare”.

La Commissione europea: bisogna accompagnare i pescatori nella transizione verde

Alle accuse dei pescatori, che lamentano regole troppo rigide e scarsa attenzione alla piccola pesca, la Commissione europea risponde sottolineando i benefici già garantiti da diversi strumenti comunitari. “Le piccole flotte rappresentano l’82% del comparto nel Mediterraneo e sono fondamentali per la vita sociale ed economica delle coste”, spiega Maciej Berestecki, portavoce della Commissione per la Pesca.

Non a caso, nel 2018 l’Ue – insieme agli altri membri della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo – ha varato un Piano d’azione decennale specificamente rivolto al settore, affiancato da piattaforme di consultazione come i Friends of Small-Scale Fisheries e il Small-Scale Fishers’ Forum, pensati per dare voce direttamente ai pescatori nelle scelte politiche.

Sul fronte delle risorse economiche, Bruxelles rivendica poi l’impegno dell’European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), che prevede una sezione dedicata alla piccola pesca costiera e un tasso di cofinanziamento pubblico fino al 100% per un totale di 100 milioni di euro a disposizione.

Prima della fine del 2024, circa 22,4 milioni di euro erano già stati assegnati a quasi 1.800 imbarcazioni mediterranee, di cui 2,6 milioni destinati a iniziative di contrasto ai cambiamenti climatici, come il rinnovo dei motori, l’introduzione di attrezzi più selettivi e polizze assicurative contro eventi estremi. In prospettiva, oltre metà del budget complessivo del fondo 2021-2027 sarà indirizzato a misure di adattamento e mitigazione climatica.

Esempi concreti non mancano: in Croazia, finanziamenti europei hanno permesso l’ammodernamento di porti per migliorare la qualità del pescato e la sicurezza dei lavoratori; in Italia si sono sviluppati progetti di pesca-turismo e forme innovative di co-gestione delle riserve marine; in Slovenia, programmi di formazione hanno coinvolto giovani aspiranti pescatori; mentre in altre aree pilota sono state sostenute iniziative di economia circolare e diversificazione delle attività. “Il nostro obiettivo – precisa Berestecki – è accompagnare queste comunità nella transizione verde, rafforzandone la resilienza economica e sociale, senza snaturarne l’identità”.

La Commissione insiste anche sul tema della concorrenza leale. Per difendere la pesca artigianale da pratiche illegali e sleali, l’Ue ricorda di aver rafforzato i controlli contro la pesca non dichiarata e non regolamentata (IUU).

Nel 2024, una vasta campagna di ispezioni nel Mare Adriatico ha visto la collaborazione di Stati membri e Paesi terzi sotto il coordinamento dell’Agenzia europea di controllo della pesca, con l’obiettivo di far rispettare le stesse regole a tutte le flotte, europee e non. Inoltre, i piani di gestione della GFCM hanno introdotto limitazioni stagionali al traino costiero per ridurre i conflitti con i piccoli pescatori e proteggere gli stock vulnerabili.

In questa cornice, Bruxelles difende il proprio operato ribadendo che la sostenibilità non è un ostacolo, ma una garanzia di futuro: “Solo così – conclude Berestecki – la piccola pesca potrà continuare a essere un pilastro vitale della cultura e dell’economia delle nostre comunità costiere”.

Nonostante le promesse e i reali investimenti dell’Ue, la parola “vessazione” resta quella che meglio descrive l’aria pesante del sabato al porto di Cesenatico. Il giorno in cui solitamente i pescatori veri sistemano le loro barche e i loro pensieri, si scambiano qualche commento sulla settimana di pesca appena conclusa e sugli orizzonti che li aspettano. A usare quella parola è Alice Pari di Fondazione Cetacea che con il suo sguardo esterno ma vicino, constata nella categoria il permanere “di un atteggiamento molto poco resiliente al cambiamento climatico”.

“Manca anche l’intelligenza politica di promuovere una trasformazione di fronte a un cambiamento inevitabile. Non c’è una spinta all’evoluzione”, aggiunge. Una spinta che anche secondo la biologa marina Martina Monticelli più che dall’Europa dovrebbe arrivare dal contesto nazionale e locale. Lavorando in prima persona con i pescatori sul problema dello smaltimento dei rifiuti, Monticelli si è infatti accorta che l’Europa può lanciare iniziative buone, ma l’efficacia della messa a terra e lo scontento dei pescatori sono strettamente legate alle azioni locali che dovrebbero seguirne.

A Kali, i pescatori si uniscono in una cooperativa

Di ritorno a Kali, sull’isola di Ugljan, un gruppo di pescatori ha scelto di superare diffidenze e rivalità per tentare una strada comune: unirsi in cooperativa. È nata così Omega3, un progetto che dimostra come, anche in un settore spesso percepito come frammentato e in declino, la collaborazione possa aprire nuove prospettive.

La cooperativa ha iniziato a lavorare a pieno regime nel 2012, con l’apertura di uno stabilimento di lavorazione a Benkovac, nell’entroterra dalmata. Oggi dà lavoro stabile a circa 80 persone, mentre sono 14 le imbarcazioni associate, ciascuna con equipaggi di otto uomini. In totale, quasi 200 famiglie vivono direttamente di questo modello. Il funzionamento è semplice ma rivoluzionario per la mentalità di molti pescatori: le navi conferiscono il pescato – in prevalenza acciughe e sardine – alla cooperativa, che si occupa poi della trasformazione e della vendita, soprattutto sui mercati esteri. Un passaggio che ha tolto dalle spalle dei singoli pescatori il peso della commercializzazione, spesso incerta e poco redditizia, permettendo di fare economie di scala e guardare oltre i confini nazionali.

“Dopo gli anni difficili per la pesca, tra il 2007 e il 2010, abbiamo iniziato con 3-4 barche. Oggi siamo a 14”, racconta Lovre Vidov, general manager di Omega3. “C’è margine per crescere. Le nostre sardine finiscono sulle tavole delle taverne greche: perché non potrebbe accadere lo stesso in Croazia? Paradossalmente, qui si mangia poco pesce, nonostante siamo un Paese mediterraneo”. Il giro d’affari della cooperativa oggi tocca i 10 milioni di euro annui, grazie a una produzione che si aggira intorno alle 5.000 tonnellate di pesce all’anno.

Le difficoltà però non mancano. Trovare personale per lo stabilimento di Benkovac si è rivelato complicato: buona parte degli operai arriva dal Nepal. Sul fronte ecologico, emerge ancora una volta il problema dell’eccessiva presenza di tonni in Adriatico, predatori naturali di sardine e acciughe. “Bisognava salvare il tonno, certo, ma si è andati troppo oltre”, commenta Vidov. A queste sfide si aggiungono gli stop imposti alla pesca, che lasciano agli equipaggi soltanto 3-4 mesi di attività all’anno: un margine stretto, che con il maltempo rischia di diventare insufficiente.

“Prima del 2010 avevamo 200-240 giorni di pesca l’anno, oggi quando va bene sono 150 giorni”, lamenta Krsto Ivoš, tra i co-fondatori di Omega3 assieme al fratello Joso e il già citato Božidar Blaslov.

“In passato si è esagerato, si sono pescati pesci troppo piccoli, ma ora le restrizioni ci sembrano esagerate”, prosegue Krsto, che di fronte al “futuro incerto” della pesca, ha iniziato a commercializzare l’olio d’oliva che la famiglia produce da sempre per uso proprio.

Altri in paese hanno fatto scelte diverse. “I giovani non vogliono fare i pescatori, guadagnano di più col turismo. Io ho tre figli piccoli, chissà cosa decideranno di fare, forse la pesca diventerà solamente un lavoro stagionale”, azzarda Krsto Ivoš.

Per il momento, la storia della cooperativa dimostra che si può offrire una resilienza che ai singoli pescatori altrimenti mancherebbe. Unendo le risorse, i membri di Omega3 hanno potuto investire non solo sulle navi ma anche su infrastrutture cruciali come l’impianto di lavorazione, garantendo stabilità ai redditi e nuove opportunità di mercato. L’obiettivo ora è puntare su prodotti finiti e confezionati. “Abbiamo acquistato un macchinario per sfilettare sardine e acciughe”, spiega Vidov, “ci permetterà di entrare anche nei supermercati”.

Sulla costa alto adriatica italiana pochi confidano in una soluzione per la pesca, nessuno se l’aspetta dal governo nazionale o locale, qualcuno intravede la possibilità di costruirla assieme.

Secondo Alice Pari anche utilizzando i fondi dell’Europa per progetti sviluppati con i pescatori, per stimolare comportamenti più sostenibili. Anche la stessa Fondazione Cetacea ne fa ma senza adottare un approccio integralista ma “coinvolgendoli anno dopo anno – racconta – per esempio, insegnando loro cosa fare in caso di recupero di tartaruga e perché usare attrezzi da pesca che non impattino nemmeno sui delfini”.

Oltre ai pescatori, secondo Sauro Pari andrebbero educati anche i loro clienti, con una seria politica di pesca stagionale all’insegna del “si mangia quello che c’è, localmente ”. Un cambio dei consumi secondo Pari potrebbe ridurre il problema che anche Antonio Morritti evidenzia chiaramente: “il mercato ha richieste precise e non si vende mai tutto ciò che si pesca”.

Figlio di una famiglia di pescatori da 150 anni, avvicinandosi ai 40 Morritti ha deciso di innovare la tradizione ereditata, puntando proprio sulla valorizzazione di tutto ciò che si pesca. È cresciuto vedendo l’incongruenza tra ciò che si estrae dal mare e ciò che si serve a tavola e per incentivare la pesca locale ha creato assieme ad alcuni “colleghi” di cooperativa un laboratorio di trasformazione di prodotti ittici. “Salviamo il pesce invenduto che andrebbe distrutto perché non valorizzato oppure perché c’è troppa concorrenza straniera – spiega – e sfruttiamo l’economia di scala, altrimenti si rischia di restare schiacciati dal sistema oligarchico che si è instaurato”.

Mentre racconta come procede il suo progetto, Morritti guarda di fronte, sembra fissare un punto preciso della riva croata. “Lì è stato fatto un grosso sforzo di aumento della flotta di navi da pesca, ne hanno una moderna, ben equipaggiata e più sicura” racconta. Poi riporta gli occhi sulla sua riva e pensa al futuro di chi fa il pescatore in Italia. Chi? Secondo Alice Pari quasi nessuno, perché “resta un lavoro che comporta dei grossi sacrifici in termini di scelta di vita e nessuno vuole compierla”.

Sauro Pari fa notare anche la carenza di scuole di formazione aggiornate e specifiche per un settore che per rimanere in vita ha invece bisogno di innovazione e organizzazione. Addio pesca, quindi?

Secondo Morritti no, “bisogna invece tirare i remi in barca, rallentare e cambiare”. Lui lo ha fatto tornando a studiare, alla facoltà di biologia marina, diventando “un anello di congiunzione tra gli esperti che difendono l’ambiente, e i pescatori che vogliono spesso solo pescare” racconta. Ha scoperto che il suo posto è stare nel mezzo e creare alternative che incoraggino il dialogo tra estremi. E ha anche scoperto di non essere l’unico.

“A lezione incontro giovani preparati, fortunatamente ce ne sono molti e penso porteranno un grandissimo valore aggiunto al settore. L’esperienza degli anziani è manna dal cielo ma oggi serve anche la loro attitudine più razionale”, dice Morritti.

Senza quasi rendersene conto, anche Božidar Blaslov finisce per trovarsi d’accordo con Sauro Pari: il futuro della pesca passa soprattutto da chi consuma il pesce, non solo da chi lo cattura. Tra i suoi mille progetti, oltre a reti e cooperative, Blaslov ha trovato il tempo di stampare due libri per bambini, pensati per raccontare la bellezza del mare e l’importanza di mangiare pesce locale.

L’idea è semplice: se non cresce una cultura del pesce, la piccola pesca non avrà mercato. “In Croazia si mangiano in media 22 chili di pesce a persona all’anno. In Spagna sono 50, in Giappone e Islanda 100”, ricorda. Numeri che parlano chiaro: c’è un enorme margine per crescere, sia nei consumi interni che nel riconoscimento del valore di un prodotto che altrove è parte integrante dell’identità nazionale. Promuovere il pesce, insegnarne il gusto e il valore sin da piccoli, per Blaslov significa dare ossigeno a un settore che altrimenti rischia di vivere solo di esportazioni.

Ma il mare, oltre a mercati e statistiche, resta soprattutto una questione di eredità. Questa estate, per la prima volta, il figlio quattordicenne di Božidar, Rino, ha voluto passare un mese intero sul peschereccio del padre. È un gesto che ha il sapore di una staffetta, un passaggio simbolico di fiaccola tra generazioni.

Quando era più piccolo, Rino lo accoglieva con il naso arricciato dopo una notte in mare: “Papà, puzzi!”. E allora Božidar si sedeva accanto a lui e spiegava che “quello del pesce è un odore come gli altri, e quello del pescatore un lavoro come gli altri”. Oggi Rino sembra pronto a capire davvero quelle parole, scegliendo di viverle sulla propria pelle. È un segno di speranza: che la cultura del mare, con le sue fatiche ma anche con la sua dignità, possa ancora essere trasmessa, rinnovata e forse rilanciata.

This story was produced with support from Internews’ Earth Journalism Network