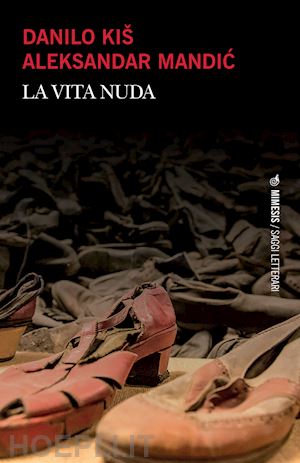

La vita nuda, in nome di tutti quelli che soffrono

Da oggi è nelle librerie "La vita nuda" di Danilo Kiš e Aleksandar Mandić, edita dall’editore Mimesis (collana Saggi letterari, traduzione di Alice Parmeggiani Dri). La recensione dello scrittore e nostro collaboratore Božidar Stanišić, autore della postfazione al libro

La-vita-nuda-in-nome-di-tutti-quelli-che-soffrono

Ženi Lebl, Danilo Kiš, il regista Aleksandar Mandić, la produttrice Milena Stojićević, cameraman Done Zipevski, a Tel Aviv, Israele (foto © Aleksandar Mandić)

Per Kiš, i campi di concentramento contraddistinguono, più di ogni altra cosa, la storia del XX secolo. La riflessione di Kiš sui lager nazisti e staliniani segna l’inizio della sua produzione letteraria e ne costituisce il fulcro. Avvicinandosi alla fine della sua vita, con il documentario “Goli život“ [La vita nuda] realizzato insieme al regista Aleksandar Mandić, Kiš aveva ribadito la sua opinione sui lager, riconfermando così la sua posizione di spicco tra gli scrittori e filosofi restii a scendere a patti con il revisionismo storico. Ritengo che, in questo senso, Kiš sia molto vicino a Theodor Adorno, e soprattutto ad Albert Camus e alla sua concezione del ruolo dello scrittore del XX secolo che doveva parlare "in nome di tutti quelli che soffrono, a prescindere dal passato e dal futuro e indipendentemente dalle bandiere dei popoli sopraffattori […] Per un artista non esistono boia privilegiati…". Questo vale anche per quelli che torturavano e non di rado uccidevano gli internati del campo di Goli Otok [Isola Calva] e di altri lager e prigioni per i cosiddetti informbirovci [comunisti jugoslavi estromessi dal Partito comunista della Jugoslavia dopo la rottura tra Tito e Stalin perché considerati sostenitori del regime sovietico, ossia del Kominform, in serbo-croato nota come Informbiro, un’organizzazione internazionale che tra il 1947 e il 1956 riuniva i partiti comunisti e operai di vari paesi europei, ndt].

Il libro La vita nuda si apre con una prefazione, di sole due pagine, intitolata Poslednje Kišovo delo [L’ultima opera di Kiš], a firma di Aleksandar Mandić – il principale “colpevole“ per la realizzazione della serie documentaria La vita nuda – che costituisce un prologo indispensabile per ogni lettore di quest’opera, una sintesi dei fatti essenziali che portarono alla realizzazione del summenzionato documentario e, trent’anni dopo, alla pubblicazione del libro. [1]

Riporto alcuni di questi fatti essenziali, parafrasando Mandić: nel 1986 Kiš, ospite dell’Istituto Van Leer di Gerusalemme, conobbe due ebree di origine jugoslava, Eva Nahir e Ženi Lebl, ex detenute del lager di Goli Otok, "convinte che Kiš fosse l’unica persona che potesse scrivere delle loro vite". Kiš ascoltò le loro testimonianze, il racconto dei "destini dolorosi e straordinari, dei quali però non se la sentiva di scrivere". Quindi propose a Mandić di recarsi in Israele e di girare un documentario per raccontare l’esperienza dell’internamento di Eva Nahir e Ženi Lebl nel lager di Goli Otok – "la nostra Shoah", come lo definì Kiš. Il regista accettò, a condizione che Kiš assumesse il ruolo di "narratore che prenderà per mano [Eva e Ženi] e le guiderà attraverso i ricordi". Kiš rifiutò la proposta, con quel suo tipico gesto della mano.

Non aveva mai avuto un televisore, e tanto meno il desiderio di essere così presente nelle case altrui. Mi ci vollero tre anni per convincerlo e solo nel marzo del 1989 partimmo per Israele con una piccola troupe. Registrammo per una settimana girando in tutto il paese. Ascoltavo le testimonianze di quelle donne, scosso e incredulo che si potesse sopravvivere a tante sofferenze. E ascoltavo il mio amico Danilo che chiedeva loro fatti e dettagli come fosse un investigatore dei suoi libri, ma con compassione e attenzione.

Il penultimo giorno eravamo davanti al Muro del pianto e come nel peggior racconto dozzinale, così estraneo alla sua esperienza, lì, proprio lì, cominciò a dolergli la spalla. L’ombra della morte, che negli ultimi anni si era portato dietro sui polmoni, si era fatta sentire. L’indomani partimmo, noi per Belgrado e lui oltre, per Parigi. Là il dubbio fu confermato, la malattia era tornata e la speranza era svanita. I dottori prescrissero un’altra radioterapia, Danilo rifiutò. Ancora un po’ dell’amata Dubrovnik, ancora poche passeggiate lungo il mare e poi… Ottobre, la fine a Parigi e la sepoltura a Belgrado.

In quei mesi non mi chiese di vedere il materiale registrato, né io, senza di lui, ero in grado di riguardarlo. Dopo la sua sepoltura, mi accinsi a onorare l’impegno di preservare la sua ultima opera. Visitai e filmai i luoghi di cui si parla nella serie. Poi, insieme, eseguimmo il montaggio. Lui era accanto a me, in tutti i momenti di dubbio, nella realizzazione delle sequenze, nella scelta delle inquadrature, in ogni stacco, e io ascoltavo che cosa avrebbe detto. E sono sicuro di non averlo tradito.

La serie ha quattro episodi che durano 215 minuti. Fu trasmessa dal 12 al 15 marzo del 1990 dagli studi di Sarajevo. E, come in un atto simbolico impraticabile nell’arte, fu anche l’ultima cosa che i cittadini della Jugoslavia guardarono tutti assieme, in diretta. Tranne che in Croazia, dove si ritenne “necessario controllare la cosa”, prima di trasmetterla alcuni giorni dopo.

Qui avete il testo della serie. Io stesso, che lo conosco per così dire a memoria, mi stupisco della forza, umana e letteraria, incredibilmente potente, che emana da questi dialoghi, grazie innanzi tutto al modo di conversare di Danilo.

Non ho altro da aggiungere. (tratto dal libro La vita nuda, traduzione di Alice Parmeggiani Dri)

Lo so, dopo questa testimonianza dovrei dire a me stesso: concludi questo articolo commemorativo proprio con quel non ho altro da aggiungere. Ma essendo un peccatore, aggiungo: nei primi sei anni dall’apertura, dai lager di Goli Otok e Sveti Grgur passarono… quante persone? Stando alle ricerche condotte da alcuni storici e giornalisti seri, il numero degli internati nei due lager oscilla tra 13mila e 16mila (e non 33mila, come sostenevano alcuni storici, tra cui Vladimir Dedijer, biografo ufficiale di Tito, e altri ancora che negli anni Novanta, in un periodo caratterizzato da una vera e propria isteria anticomunista nei paesi sorti dalle ceneri della Jugoslavia, manipolavano numeri a fini propagandistici, parlando di decine, se non addirittura di centinaia di migliaia di internati nei lager comunisti).

Il campo di Goli Otok era suddiviso in quattro sezioni: Stara Žica, Žica, Radilište 101 (la cosiddetta Petrova rupa) e Radilište V, quest’ultima riservata alle donne. Il numero maggiore di donne detenute a Goli Otok fu registrato nel 1951 – 550. Nel periodo dell’Informbiro, il numero complessivo dei detenuti nel campo di Goli Otok e in altre prigioni per oppositori politici del regime jugoslavo non aveva mai superato gli 8200 internati. Il numero delle vittime del lager di Goli Otok non è mai stato stabilito con precisione, ma si stima che nel campo avessero perso la vita circa 400 persone, mentre – sempre secondo alcune stime – il numero degli ex detenuti morti (fino al 1963) per le conseguenze dell’internamento a Goli Otok oscillerebbe tra i 400 e i 500. (Il periodo dell’Informbiro segnò l’ultima fase della persecuzione di massa dei dissidenti, percepiti come una minaccia da parte del Partito che dopo il 1956 adottò una nuova strategia: la punizione degli esponenti di spicco dell’opposizione al regime comunista che avrebbe dovuto fungere da esempio per intimidire altri dissidenti. Uno dei casi emblematici è quello di Mihajlo Mihajlov.)

Volendo andare oltre i meri numeri, occorre sottolineare che i detenuti del lager di Goli Otok, una volta rilasciati, dovevano firmare un documento dal contenuto molto semplice, la cosiddetta lettera di impegno, promettendo di non parlare mai del periodo trascorso a Goli Otok. Le autorità continuarono a guardare gli ex internati con sospetto, aprendo un fascicolo su ciascuno di loro e sorvegliando il loro comportamento. Quindi per nessuno degli ex internati dei lager jugoslavi fu facile tornare alla cosiddetta vita normale. Alcuni degli ex detenuti decisero di andarsene dalla Jugoslavia, e la maggior parte non vi fece più ritorno. Tra questi c’erano anche Eva Nahir e Ženi Lebl, ex detenute del lager di Goli Otok e testimoni di quell’epoca di cui parlano ne La vita nuda di Danilo Kiš e Aleksandar Mandić.

In Jugoslavia il lager di Goli Otok rimase un argomento tabù per molto tempo, non solo durante il periodo dell’Informbiro. Nell’ambito della storiografia e pubblicistica jugoslava, la verità su Goli Otok venne a galla solo all’inizio degli anni Ottanta, quindi dopo la morte di Tito, mentre alcuni scrittori (tra cui Dragoslav Mihailović, Vitomil Zupan, Branko Hofman, Slobodan Selenić) anche prima avevano affrontato il tema di Goli Otok nelle loro opere letterarie. Negli anni Ottanta furono pubblicate anche le prime stime del numero delle persone internate nel campo, accompagnate dalle prime testimonianze degli ex detenuti che avevano espresso, tra l’altro, il timore che le loro affermazioni riguardanti le sofferenze subite a Goli Otok potessero essere messe in dubbio. Una paura simile a quella provata dai sopravvissuti ai lager nazisti e sovietici che temevano che le loro testimonianze degli orrori vissuti potessero apparire inverosimili.

Dopo la pubblicazione delle informazioni riguardanti il numero di internati a Goli Otok, alcuni vecchi comunisti dogmatici reagirono pronunciando affermazioni che potrebbero essere sintetizzate nella seguente domanda ironica, sollevata da uno di loro: “Così pochi?“. Ma a prescindere dalla posizione di quei comunisti dogmatici (“Cosa potevamo fare?“, “Abbiamo scelto Tito!“, “Qual è il nostro peccato?“) e dal fatto che non avessero tutti i torti quando parlavano di una grande differenza tra il numero delle vittime dei lager jugoslavi e quello delle vittime dei campi di concentramento nazisti e sovietici, da tutti quei dibattiti, studi, testimonianze, interviste non era mai emerso l’interrogativo sulla proporzione tra delitto e castigo.

Credo che Kiš, autore della Trilogia familiare (Giardino, cenere; Dolori precoci; Clessidra), probabilmente grazie all’intuito di un bambino che vide suo padre partire per un viaggio senza ritorno, per Auschwitz, durante l’incontro con Eva Nahir e Ženi Lebl avesse sentito un profondo bisogno di “correggere la storia nel suo modo di presentare degli eventi o nel suo approccio scientifico per renderla concreta”. Tuttavia, tale bisogno non si sarebbe concretizzato così fortemente se Kiš non avesse avuto paura dell’oblio, o meglio, per dirla con Dostoevskij, “dei limiti della memoria”. (Dico “avuto” perché chi ha paura ha anche il potere di controllarla, e questo aspetto, mi sembra, emerge implicitamente dalla più profonda dimensione semantica della Trilogia familiare di Kiš.)

Infine, concludo questo articolo proposto in occasione dell’uscita dell’edizione italiana de La vita nuda sottolineando che questo libro, la cui forma è stata determinata dalla regia di Mandić, si può leggere come un alternarsi di testimonianze di Eva e Ženi, cercando poi di “collegare” tutti gli elementi delle due storie in un unicum ininterrotto. Allo stesso modo possono essere lette anche le domande di Kiš, come la storia di un “interrogatore”. Kiš non ebbe l’occasione di vedere i materiali registrati – morì sei mesi prima della messa in onda del documentario, ma credo che sarebbe stato contento (non avrebbe fatto quel gesto della mano che Mandić e altri suoi amici ricordano bene) se avesse potuto vedere La vita nuda trasformarsi in un libro. Un libro impregnato del suo pensiero: “Io, prima di tutto, racconto una storia, spero una storia appassionante, secondo le regole del halal (tradizione)… […] A me, come ho già detto in tante interviste rilasciate, interessa il racconto, il suo inizio, la sua parte centrale e la sua fine. Tutto il resto è marginale”.

—

[1] Essendo stato convinto da anni che la serie La vita nuda – grazie alla sua rilevanza documentaria, alla profondità delle testimonianze delle due protagoniste e alla peculiarità della voce di Kiš – potesse essere trasformata in un libro, nella primavera del 2020 mi rivolsi a Mirjana Miočinović, ex moglie di Kiš, la quale accettò subito la mia proposta, contattando il regista Aleksandar Mandić. Il risultato: grazie all’attenzione di Mirjana e al suo impegno affinché tutto quanto detto nel documentario venisse trasformato in parole scritte, il libro La vita nuda fu pubblicato già all’inizio dell’estate 2020 dalla casa editrice Yes Pro di Belgrado (Gojko Božović, direttore della casa editrice Arhipelag che detiene i diritti d’autore di Kiš in Serbia, aveva rinunciato ai diritti su questo libro). Subito dopo l’uscita del libro in Serbia, proposi al professor Massimo Rizzante, uno dei pochi autentici conoscitori dell’opera di Kiš in Europa, di pubblicarne anche una versione italiana. Ed ecco il libro, nella splendida traduzione di Alice Parmeggiani Dri. Quanto alla postfazione, a firma del sottoscritto, la “colpa” è di Massimo, è stato lui a spingermi a scriverla, ma io continuo a credere che non fosse necessaria.Tag:

I più letti

Transizione energetica

Transizione energetica