Karl Kraus letto da Antun Branko Šimić

Saggi, critiche letterarie e articoli del poeta croato Antun Branko Šimić sono rimasti per decenni nell’ombra della sua opera poetica. In occasione del centenario della morte del poeta, rispolveriamo le sue riflessioni su Karl Kraus

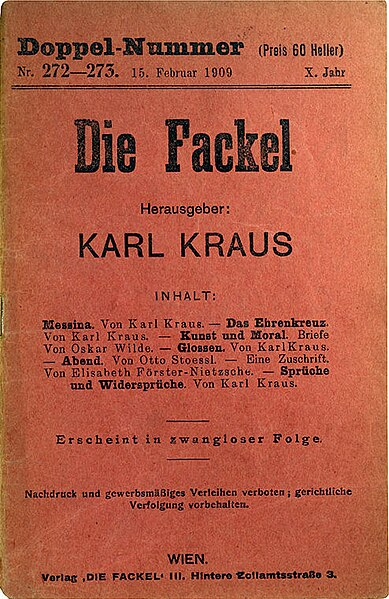

Karl-Kraus-letto-da-Antun-Branko-Simic

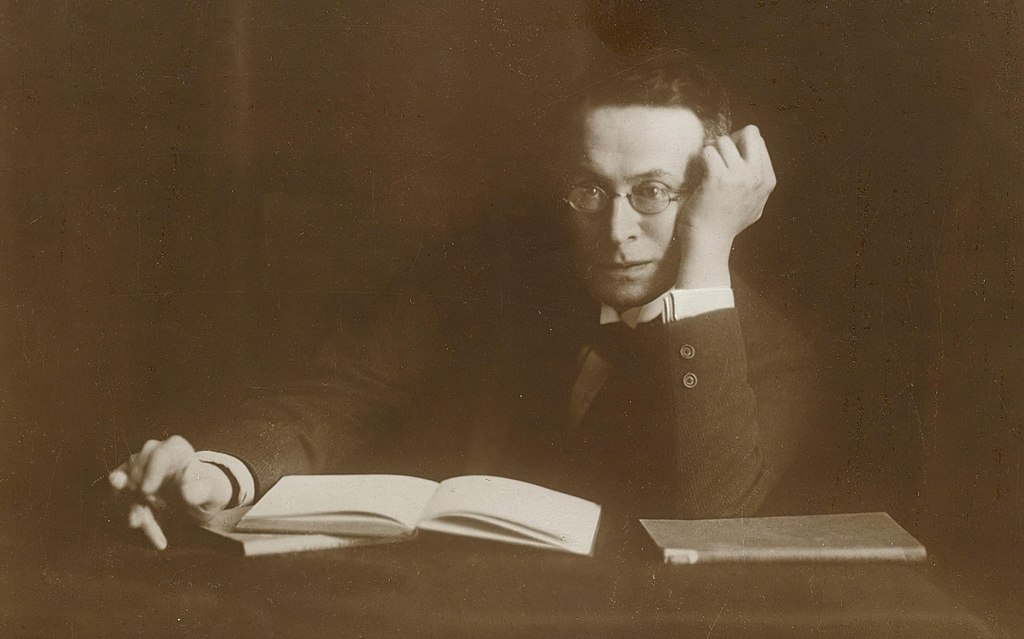

Karl Kraus - Wikimedia commons

Perché Antun Branko Šimić è poco conosciuto come autore di saggi, manifesti poetici, critiche letterarie e articoli? Il motivo principale è che l’autore di Preobraženja [Trasfigurazioni] è (giustamente) considerato prima di tutto un poeta. A contribuire a questa percezione è la tardiva pubblicazione dell’opera omnia di Šimić, che comprende anche alcune prose e drammi incompiuti. Non dimentichiamoci però che il saggio, purtroppo, è ormai considerato un genere adatto solo ai cosiddetti sacerdoti della letteratura, quindi incapace di suscitare interesse del grande pubblico, tuttora attratto principalmente dal romanzo.

Se fosse vissuto più a lungo, Antun Branko Šimić (1898-1925) di certo non sarebbe rimasto indifferente di fronte alle parole con cui Borges sottolineava di essere più orgoglioso dei libri letti che di quelli scritti. Poeta e lettore accanito, Šimić era dotato di una straordinaria curiosità e di un talento di osservazione e analisi. Non riusciva ad immaginarsi in un ambiente diverso dal suo “posto di lavoro” nella Gradska kavana a Zagabria e nel suo appartamento a Opatovina. “Qualsiasi titolo civile dovessero concedermi, per me sarebbe non solo un’umiliazione, ma anche in conflitto con la mia coscienza”, scrive Šimić nel suo saggio Sloboda ljubavi [Libertà dell’amore].

Le Prose selezionate [1] di Antun Branko Šimić sono composte perlopiù da saggi, testi di critica letteraria e d’arte e articoli in cui l’autore riflette sulle opere dei suoi contemporanei croati e slavi del sud in generale. Ci sono anche molte osservazioni sull’Europa. L’attualità delle considerazioni di Šimić su Proust, Cardarelli, Kandinsky e Strindberg è impressionante.

Senza voler sminuire gli altri testi raccolti nelle Prose selezionate, mi soffermo su un saggio – che ritengo di estrema attualità – dedicato a Karl Kraus. In sole undici pagine, Šimić ci offre uno sguardo personale sull’opera, l’impegno sociale e la personalità dello scrittore e intellettuale viennese in controtendenza rispetto ai gusti e alle convinzioni dei filistei e dei semi-intellettuali borghesi del suo tempo. Il saggio esce nel 1924, nel primo numero di Književnik, la terza rivista fondata da Šimić nonostante la malattia e i lunghi soggiorni nei sanatori.

Šimić capisce molto bene l’importanza dell’eresia di Kraus nel contesto europeo. Durante la Grande guerra e nel periodo immediatamente successivo, considerando lo stato di salute della cultura e della letteratura in patria – determinato principalmente da scritti di penne mediocri, polemiche sterili e una visione provinciale della letteratura – per il giovane poeta Kraus rappresenta un punto di riferimento. (È consapevole del peso che il talento rappresenta per un artista in un ambiente sociale che promuove la mediocrità, capendo ben presto che – nel contesto croato – non bastavano Krleža, Donadini, Ujević… e nemmeno lui stesso).

Šimić non è sorpreso dal fatto che di Kraus, in particolare del suo giornale Die Fackel, fondato nel 1899 – con il quale lo scrittore viennese tante volte ha sconvolto l’opinione pubblica locale – non si sia scritto a Zagabria né altrove. Anzi, è stato ignorato, nonostante, come sostiene Šimić, “sia più importante di tutti i suoi contemporanei letterati messi insieme”. Il poeta conclude: “A dire il vero, di Karl Kraus si scrive così poco che ci si sorprende trovando il suo nome anche solo menzionato su riviste e giornali. Ma non è forse vero che non sarebbe un autore satirico come è se a scrivere di lui fossero quelli che ha già criticato su decine di migliaia di pagine?”.

Ci sono due aspetti del saggio su Kraus che trovo particolarmente interessanti: la libertà sessuale e il giornalismo. Non posso però fare a meno di citare qualche parola anche sugli psichiatri: “Per Kraus, gli psichiatri hanno idee fisse sull’uomo e sulla vita; sono in realtà dei folli che si differenziano dai folli rinchiusi negli ospedali solo per il fatto di essere attivi, e più pericolosi”.

Šimić, avanguardista e provocatorio, si schiera con Kraus che, nelle sue considerazioni sul rapporto tra moralità e criminalità, è uno dei pionieri europei nella difesa del diritto alla privacy, criticando i governi che con le loro leggi non proteggono i deboli e gli inermi. Né tanto meno proteggono la salute dei cittadini.

Ispirandosi alle idee sociali radicali dell’incorruttibile viennese, Šimić, nei suoi saggi, afferma che la società del suo tempo (“lontana” da noi di un intero secolo) “anche quando non crede nel Dio dei cristiani o degli ebrei, accetta la moralità sessuale che quel Dio le ha imposto”. Per quella stessa società, però, “è più facile rinunciare a Dio che alla moralità sessuale […] I comandamenti e i divieti di quella moralità sono entrati, come è noto, a far parte delle leggi statali, mentre la magistratura, la polizia e simili autorità vigilano affinché quella moralità sia rispettata e la disobbedienza sia punita con la massima severità”.

L’autore del saggio su Karl Kraus si sofferma con ironia sulla concezione del mondo di un piccolo borghese che, dopo aver scoperto “il difetto” di Michelangelo – per citare solo un esempio – “perdona” il grande artista, data la distanza temporale, ritenendo però che l’autore del David non sia poi così perfetto. Un’idea che conforta la petite bourgeoisie perché, ahimè, anche i grandi personaggi non sono privi di difetti, soprattutto se sono omosessuali.

Šimić cita il caso della Germania, dove i processi contro i “difettosi” [2] erano prassi comune, ricordando il libro di Kurt Hiller § 175: Die Schmach des Jahrhunderts [Paragrafo 175: La vergogna del secolo] che mette in luce le collusioni tra potere politico e media nel promuovere l’unica autentica via della “morale”.

Il giovane poeta concorda pienamente con Kraus sul fatto che le leggi “morali” siano più severe nei confronti delle donne rispetto agli uomini che “inventano” quelle stesse leggi. “Per Kraus, i bordelli sono istituzioni che rispecchiano la moralità sociale del nostro tempo”, e lo Stato di certo non rifiuta i soldi delle tasse sui guadagni “vergognosi”. Šimić cita un critico viennese schierato in difesa delle prostitute: “La prostituta è l’ultima eroina di questa cultura appassita?”. È una domanda retorica?

Pur non dimenticando i grandi predecessori di Karl Kraus – che detestavano i giornali, palesando il proprio disgusto per la servile condiscendenza dei giornalisti (Schopenhauer, Balzac, Baudelaire, Kierkegaard, Bismarck) – per Šimić l’unico autentico “oppositore del giornalismo” è il fondatore di Die Fackel.

L’avanguardista croato sottolinea il fatto che “la seducente stampa viennese ha cercato di attrarre anche il giovane Kraus”, ma il suo spirito libertario ha resistito al canto delle sirene. Nell’ottica di Šimić, Kraus è un intellettuale prometeico. È rimasto impressionato dal fatto che le conferenze pubbliche di Kraus su temi sociali fossero molto partecipate, compresa quella sulla corruzione della stampa e l’ingenuità dei lettori (vi suona familiare?).

“È stato Karl Kraus a inventare la stampa”, sostiene Šimić. “Solo dopo di lui si è capito cosa fosse effettivamente la stampa, solo grazie a lui è diventato chiaro che l’immane potere della stampa – ancora più grande, come lui ha dimostrato, di quanto non si pensasse – rappresenta un grave pericolo per tutti i valori umani, dalla vita privata, al linguaggio e all’arte, fino all’esistenza umana stessa”.

Le sue considerazioni sull’acutezza analitica di Kraus sono intrise di umorismo tipico di uno spirito che preferisce le amare verità, tanto care al critico viennese, rispetto alle dolci bugie della piccola borghesia. A dire il vero, le bugie hanno sempre proliferato e continuano a proliferare, però per Kraus, zero è sempre zero, come in matematica, a prescindere dalla posizione. Šimić era circondato dai sosia croati degli anti-giornalisti viennesi, fatto che gli ha permesso di comprendere meglio la critica di Kraus. Una critica molto semplice: anche oggi, come ogni giorno, aspettiamo di sentire le notizie, che però spesso ci giungono in forma ridotta e manipolata.

Tornando al saggio di Šimić su Kraus, l’intero capitolo dedicato al giornalismo (oggi preferiamo il termine “media”), forse potrebbe essere sintetizzato in un semplice messaggio: un giornalista deve essere giornalista, non un servo né tanto meno un ideologo. Piuttosto, come per Erodoto, colui che vede.

Mi piacerebbe se un dottorando in Italia o altrove dedicasse una tesi ai saggi di Šimić, così come mi piacerebbe vedere pubblicata una traduzione di una selezione dei suoi saggi più attuali. Insomma, un libro per un meraviglioso mal di testa.

[1] A cura di Nedeljko Mihanović, Matica Hrvatska, Zagabria 2013, p. 419 [2] In Germania, il paragrafo 175, meglio noto come §175 StGB, fu approvato nel 1871, per poi essere modificato più volte dopo la Seconda guerra mondiale e abolito solo nel 1994. Nella Germania Est, l’abrogazione arrivò molto prima, nel 1950. Tra il 1945 e il 1969, furono sporte denunce contro circa centomila cittadini e cinquantamila furono condannati a pene detentive.

Tag: Letteratura