In Russia non si parla della fine della guerra

In Russia, non si parla di come finirà la guerra in corso e non si fanno piani per una realtà post-bellica. In Ucraina si combatte e si resiste. In Unione europea, non vi è una visione unica su come avvicinarsi alla pace. Accettare la natura composita dell’UE rimane importante per immaginare politiche comuni europee forse non ideali, ma realistiche

In-Russia-non-si-parla-della-fine-della-guerra

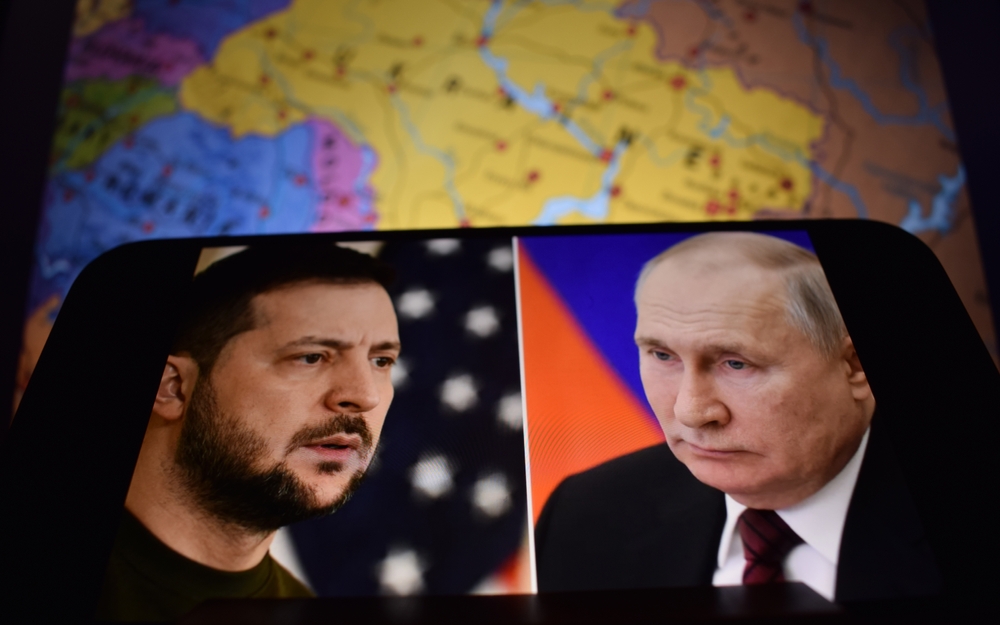

Volodimir Zelenskii e Vladimir Putin © miss.cabul/Shutterstock

Nei piani di governo e nell’organizzazione dell’economia russa non vi è nessuna traccia che vi siano preparazioni in corso per la fine dell’invasione iniziata nel 2022. Se ancora nel 2023 il programma di bilancio del governo immaginava un calo della spesa militare negli anni a venire, il piano approvato a fine 2024 si basa su una spesa in questo settore crescente per i prossimi tre anni. Ad oggi, circa il 40 per cento delle spese di bilancio sono legate ad esercito e sicurezza nazionale. Quasi quattro milioni di persone sono impiegate nel complesso militare-industriale, senza contare tutti gli impiegati nei settori civili legati a indotto o estrazione di materie prime.

In Russia, non si trova alcun cenno concreto alla fine della guerra, né sui media né nella retorica ufficiale. La guerra, si dice, terminerà solo quando gli obiettivi dell’”operazione militare speciale” saranno raggiunti e quando saranno affrontate le “radici profonde del conflitto”.

I circoli ideologici che hanno costruito narrative utilizzate per legittimare l’invasione celebrano il risveglio della Russia e i processi di epurazione interna favoriti dalla guerra, preludio di una rinascita imperiale russa e di un nuovo ordine internazionale in cui la Russia avrebbe un ruolo da protagonista. Un’Ucraina assoggettata o effettivamente integrata nella Russia è parte strutturale del progetto.

Né in questi spazi più ideologizzati, né sui canali televisivi per il grande pubblico, né in discorsi ufficiali, vi è alcun riferimento all’idea che raggiungere un determinato obiettivo territoriale – ad esempio, il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk – porterebbe a una vittoriosa conclusione della guerra. Al contrario, si insiste su come gli obiettivi del conflitto siano ben più ambiziosi e riguardino questioni strutturali del sistema internazionale: non certo temi di cui si può negoziare con l’Ucraina .

È frequente che nel corso di un conflitto le parti coinvolte continuino ad esprimere posizioni massimaliste confidando nella vittoria sul campo di battaglia, o anche solo per mantenere maggiore flessibilità negoziale. Basandosi sia sul rapporto di forze che su dinamiche interne agli attori coinvolti, ad osservatori esterni è comunque spesso chiaro quanto queste posizioni massimaliste siano prevalentemente uno strumento retorico-negoziale, e quanto rappresentino invece espressione effettiva di un obiettivo politico che si intende perseguire per via militare.

Compromessi elusivi

Ogni segnale a nostra disposizione in questa fase conferma che la leadership russa continua effettivamente a perseguire obiettivi massimalisti, fiduciosa di poter uscire vittoriosa dal conflitto. Non cerca compromessi con l’Ucraina, che non ritiene effettivamente un interlocutore, ma potrebbe essere disposta a compromessi con gli Stati Uniti e con quell’”occidente collettivo ”, che come entità coesa esiste più nell’immaginario del Cremlino che nella realtà.

La leadership statunitense e tanti voci in Europa a più riprese hanno invece espresso la convinzione che sia l’Ucraina, e più nello specifico l’attuale presidente ucraino Zelensky, ad essere principale ostacolo alla pace: se Zelensky fosse aperto a compromessi – questo l’argomento proposto in passato ad esempio dal presidente statunitense Trump – si arriverebbe presto alla pace. Questa posizione si basa però su un fraintendimento delle posizioni e delle richieste russe, che ha basi diverse e rifiuta di accettare l’Ucraina come un attore pienamente indipendente. La Russia è plausibilmente davvero interessata ad un compromesso, ma che però dovrebbe essere raggiunto con l’Occidente: una rinuncia alla piena sovranità Ucraina dovrebbe essere parte di questo compromesso, ma certo non l’unica.

Nel contesto attuale, una leadership statunitense che favorisce un approccio mercantilista alle relazioni internazionali sembra talvolta aperta a negoziare direttamente con Mosca sovranità ucraina e parte di quella di alcuni paesi UE, oltre alla più ampia architettura di sicurezza in Europa a cui Washington sembra poco interessata.

Non solo da parte dell’Ucraina, ma anche parte dell’UE, c’è invece comprensibile reticenza ad essere più oggetto che soggetto di negoziato. Accettare alcune delle richieste espresse dalla Russia implicherebbe comunque la messa in dubbio di tante delle premesse su cui l’Unione stessa si basa. E negoziare sui princìpi è notoriamente difficile.

Le complessità di un’Unione europea pluralista

Questo è il contesto da cui emerge la difficoltà europea nell’affrontare questa crisi innescata dalla Russia. Comprensibilmente, UE e stati membri non riescono ad accettare le premesse negoziali che la Russia (e talvolta gli Stati Uniti) sembrano voler imporre, ovvero, semplificando al massimo, che alcuni stati più forti possano imporsi sugli altri.

Altrettanto comprensibilmente, numerose e forti voci in gran parte d’Europa si rifiutano di accettare la premessa alternativa imposta dalla Russia, ovvero, che le controversie internazionali si possano risolvere facendo ricorso all’uso della forza; accettando questi termini del conflitto, diventerebbe imprescindibile per i paesi UE rafforzare la propria capacità militare.

Queste diverse premesse sono contrarie o ai principi fondanti dell’UE o alle convinzioni etiche di tanti cittadini che ripudiano le armi e temono una crescente militarizzazione delle nostre società.

A lungo l’UE ha cercato alternative e risposte asimmetriche, anche se come è caratteristico per un’Unione plurale con tante voci al proprio interno, nessuna di queste vie è stata percorsa con sufficiente convinzione per cambiare i parametri del conflitto.

Ad esempio, le sanzioni introdotte progressivamente e molto parzialmente hanno lasciato che, per anni di guerra, esportazioni di idrocarburi verso ovest continuassero ad essere una delle principali fonti di finanziamento per il governo di Mosca.

Non si è trovato lo spazio per negoziati inclusivi, né tantomeno per trattative più prettamente “geopolitiche”: nonostante le palesi contraddizioni espresse da vari attori europei in relazione alle azioni genocidarie israeliane in Palestina, in UE non si è disposti ad abbandonare in toto il diritto internazionale a favore di un cinico realismo geopolitico sulla base del quale trovare nuovi accordi con la Russia; sarebbe comunque poco plausibile trovare consenso tra gli stati membri per una sorta di nuovi accordi di Jalta.

Gli stessi piani per il riarmo stanno prendendo forma solo nel quarto anno dell’invasione su ampia scala in Ucraina, più in reazione ad una politica estera statunitense erratica che alla guerra già in corso da tempo ai propri confini orientali. Si tratta comunque di investimenti che in gran parte hanno tempistiche di implementazione che li renderanno rilevanti per la guerra in corso solo se questa durerà ancora per anni.

Forse andrà proprio così. In effetti, continuano a non vedersi le circostanze per impostare una pace duratura.

Al di là delle responsabilità russe, il ruolo dell’Unione europea e degli stati membri nel corso della guerra è stato molto criticato perché avrebbe favorito il prolungamento del conflitto: perché non ha applicato sufficiente pressione per i negoziati, perché non ha applicato sanzioni sufficienti, o perché ha fornito troppo o troppo poco sostegno militare all’Ucraina.

Si tratta di critiche comprensibili, anche se in parte sembrano basarsi su un’immagine dell’Unione europea incompatibile con la realtà: pensando compiutamente al posizionamento dei singoli stati membri riguardo al conflitto è difficile immaginare un’UE effettivamente decisionista in questo frangente. Senza concentrarsi esclusivamente sui limiti dell’azione di Bruxelles, può essere più utile pensare all’UE come un attore non “meno geopolitico” di altri, ma “diversamente geopolitico ”, policentrico e strutturalmente più consapevole di dinamiche relazionali.

Per quanto le conseguenze di tentennamenti europei siano potenzialmente tragiche, dal cambiamento climatico alle guerre in corso, sono in parte conseguenza strutturale del pluralismo europeo che è certo tra le cose che rende l’Unione attrattiva per l’Ucraina e per tanti stati membri.

Ragionando su possibili politiche UE relative al conflitto in Ucraina, è importante considerare non solo quali di queste ci sembrino più valide, ma anche quali di queste abbiano maggiori chance di essere effettivamente adottate e implementate da un’Unione europea forte, ma, prima di tutto, plurale.

Questo articolo è stato scritto nell’ambito del progetto “Caratterizzazioni dell’invasione dell’Ucraina nel discorso pubblico filo-governativo russo”.

Il progetto è realizzato con il contributo dell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica – Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell’art. 23 – bis del DPR 18/1967. Le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono espressione degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.