I Dildilian, una famiglia armena tra storia e fotografia

Una famiglia armena il cui destino si intreccia con la fotografia e la complessa storia turca. Un’intervista a Armen Marsoobian, professore di filosofia e direttore della rivista Metaphilosophy, discendente della famiglia Dildilian e lui stesso appassionato e collezionista fotografo

I-Dildilian-una-famiglia-armena-tra-storia-e-fotografia

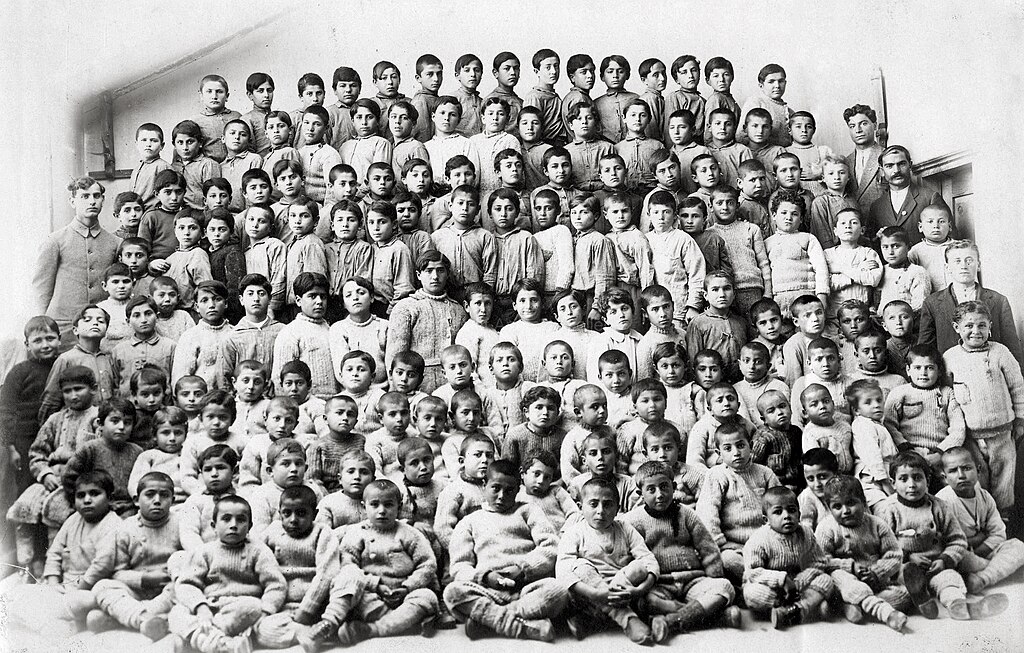

Orfani armeni, Tsolag Dildilian (foto - Wikimedia commons )

Dove affonda le sue radici la famiglia Dildilian, di cui lei è un discendente? Da dove nasce il legame con la fotografia?

I miei antenati provenivano dall’odierna città anatolica di Sivas, l’antica Sebastia. Nei secoli si guadagnarono da vivere come fabbri, pasticcieri e calzolai. La svolta arrivò nel 1888 quando mio nonno Tsolag decise di intraprendere la professione di fotografo. Aveva inclinazioni artistiche, non si vedeva a lavorare come ciabattino nell’azienda di famiglia. Suo padre Krikor inizialmente si oppose ma ben presto desistette, regalando al figlio una camera grande formato. Dopo un breve apprendistato, Tsolag scattò la sua prima foto, un ritratto del fratellino minore Aram.

Il passaggio da amatore a professionista non fu semplice per Tsolag. Servivano attrezzature per la camera oscura e l’aiuto di un esperto. Krikor gli venne ancora una volta in aiuto, contattando un noto fotografo armeno che operava nell’allora Costantinopoli, tale Mikael Natourian. Con la promessa di una ricompensa in denaro, ottenuto ipotecando la casa di famiglia, Krikor lo invitò a trasferirsi a Sivas e gli chiese di mettere in piedi uno studio fotografico con il figlio. A quel punto Tsolag aveva tutto il necessario per cominciare la sua avventura da fotografo: era nato lo studio Natourian-Dildilian.

Ora una breve digressione. Nei territori dell’Impero Ottomano gli armeni detenevano un quasi monopolio nel settore fotografico. Come si spiega questa preponderanza?

Ci sono varie ipotesi in merito. L’avversione dell’islam sunnita nei confronti della rappresentazione di immagini frenò l’ingresso di musulmani nel nascente mercato fotografico a metà del XIX secolo, permettendo così alle minoranze di dominare il settore sin dagli albori.

Molti armeni esercitavano le professioni di farmacista e orafo, avevano quindi materiali e conoscenze per effettuare con più facilità il passaggio al medium fotografico. Le tecniche dell’epoca richiedevano infatti una certa dimestichezza con i processi chimici necessari allo sviluppo e alla stampa.

Infine non è da sottovalutare il vivace scambio culturale tra le minoranze etnico-religiose e l’Europa. Armeni, greci ed ebrei erano informati e influenzati da quanto accadeva nel vecchio continente, più di quanto non lo fossero i turchi, e l’arte fotografica non faceva eccezione.

Negli ultimi anni la storia della fotografia nell’Impero Ottomano ha conosciuto un rinnovato interesse da parte del mondo accademico, tuttavia le ricerche si sono concentrate principalmente sugli studi fotografici delle grandi città. Restano pertanto sconosciute ai più le vicende e le immagini dei fotografi che operavano nella periferia dell’impero, proprio come i Dildilian.

La storia della mia famiglia mi è cara non solo per motivi sentimentali, ma soprattutto perché si intreccia con i destini del popolo armeno in Anatolia.

Torniamo a Tsolag. Come furono gli inizi della carriera?

All’epoca tra le persone più abbienti andava di moda farsi ritrarre. Krikor era un uomo benestante, vantava conoscenze di livello. I primi clienti per Tsolag e Mikael furono proprio i notabili della zona.

La fama dello studio ben presto si sparse nelle province circostanti. Il duo nel 1890 decise di spostarsi a Merzifon, una cittadina nella regione del Mar Nero. Poco dopo il trasferimento Mikael morì, Tsolag si ritrovò quindi unico responsabile del futuro dell’attività.

A Merzifon il lavoro non mancava, grazie alla presenza dell’Anatolia College, un istituto scolastico fondato da missionari americani di fede protestante. Era un complesso che comprendeva anche un seminario, un orfanotrofio e un ospedale. La direzione del collegio aveva un continuo bisogno di immagini: cerimonie di consegna del diploma, foto di classe, per gli annuari scolastici o a fini pubblicitari.

Il rapporto di collaborazione con Tsolag divenne così intenso che nel 1894 fu assunto direttamente come fotografo ufficiale. Gli affari andavano a gonfie vele, tanto che suo cugino Sumpad aprì uno studio a Samsun. Lo stesso si può dire per la vita privata. Tsolag si sposò infatti con Mariam, una ragazza originaria di Elazığ, e fece costruire nei pressi del collegio un’elegante dimora in stile tradizionale.

Proprio in quegli anni (1894-1897) in Anatolia si verificarono i massacri hamidiani. Che cosa successe alla famiglia Dildilian?

Furono anni difficili per la minoranza armena. Nella stessa Merzifon e in tutta l’Anatolia ci furono rivolte popolari, spesso represse nel sangue da parte delle autorità ottomane. Per fortuna i Dildilian riuscirono a passare indenni quel periodo. Alcuni membri della famiglia avevano abbandonato in precedenza la Chiesa apostolica armena per passare a quella protestante, ciò garantì loro una sorta di immunità.

I Dildilian come molti altri armeni si caratterizzavano per uno spiccato spirito imprenditoriale. Avevano idee e sapevano come farle fruttare, spesso e volentieri si arricchivano, generando invidia tra la maggioranza turco-musulmana. Questo risentimento, unito a uno spirito revanscista, si ripresentò in maniera molto più cruenta dal 1915 al 1923 causando il Medz Yeghern, il Grande Crimine, la tragedia che depopolò quasi completamente l’Anatolia della presenza armena.

Quando e in che modo i Dildilian abbandonarono l’Anatolia? E come riuscirono a preservare l’archivio fotografico?

Il 6 agosto 1915 un ufficiale ottomano di alto rango avvertì Tsolag che di lì a breve ci sarebbe stato un rastrellamento. Per salvarsi rimaneva solo una possibilità, la conversione all’Islam. Non c’era tempo da perdere. Gli uomini di famiglia si recarono così nel municipio di Merzifon dove recitarono la professione di fede di fronte al muftì locale, diventando di fatto musulmani.

Per la famiglia Dildilian la quotidianità divenne un continuo compromesso. Le feste religiose venivano celebrate di nascosto. Tsolag e Aram per mantenersi dovettero prestare servizio come fotografi per le autorità politiche e persino per l’esercito. In quegli anni in Anatolia centinaia di migliaia di armeni subirono deportazioni e perirono durante le cosiddette marce della morte. Tutto attorno non c’era altro che morte e distruzione. Con l’aiuto del Near East Relief, un’organizzazione benefica americana, i due riuscirono perlomeno ad aprire un orfanotrofio, a testimonianza ci rimangono degli splendidi nonché commoventi ritratti.

Nuovi massacri a Merzifon e varie peripezie familiari spinsero poi la famiglia a trovare rifugio a Samsun. Nel novembre 1922 alcuni emissari del Near East Relief informarono Aram dell’imminente arrivo di una nave, la SS Belgravia, che avrebbe tratto in salvo quanti più profughi e orfani possibile.

In fretta e furia i Dildilian decisero di abbandonare per sempre l’Anatolia, con tutta probabilità non si sarebbe più presentata un’occasione del genere. In poco meno di 24 ore fecero le valigie e portarono con sé quante più lastre di negativi possibile, rubando spazio ad altri oggetti personali, un chiaro atto di amore verso la fotografia. Dopo un viaggio complicato, attraverso Odessa e Istanbul, sbarcarono ad Atene.

Da lì in poi la famiglia si divise: alcuni restarono in Grecia, altri emigrarono in Francia, altri ancora si ritrovarono al di là dell’oceano, finendo a far parte della vasta diaspora armena.

Una selezione di fotografie dell’archivio Dildilian in passato è stata esposta in Turchia. Cosa ci può dire in merito?

Tra il 2013 e il 2015 le città di Istanbul, Merzifon, Diyarbakır e Ankara hanno ospitato una mostra itinerante. Trattandosi di un tema delicato non è stato semplice organizzare un’esibizione del genere. Ci sono state incomprensioni con le autorità, polemiche con la stampa, ma siamo riusciti nel nostro intento. Certo in quegli anni il clima politico era più favorevole, meno ostile rispetto a oggi. Detto ciò ci tengo a ringraziare Osman Kavala, senza il suo sostegno questo progetto non sarebbe mai diventato realtà.