Gli antieroi di Aleksandar Tišma

Nella sua raccolta di racconti Bez Krika, lo scrittore europeo e serbo Aleksandar Tišma esplora i temi scomodi degli atti criminali e della violenza: lo fa portando in scena antieroi marginali, senza suspense investigativa, ma interessato solo alla domanda fondamentale: "Perché?"

Gli-antieroi-di-Aleksandar-Tisma

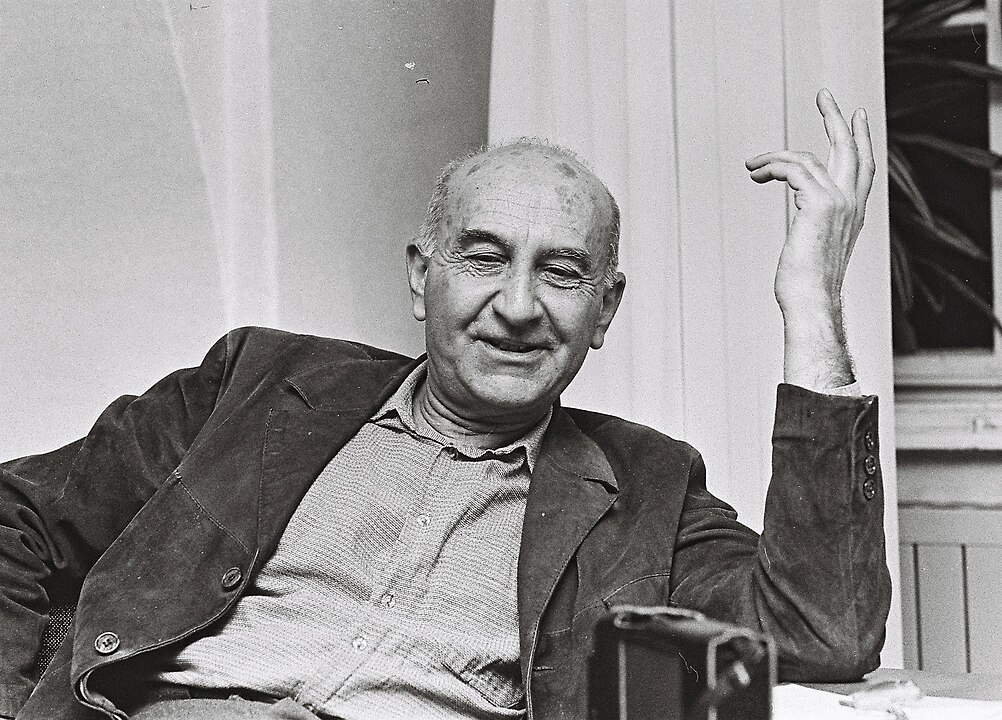

Aleksandar Tišma - Foto Branko Lučić (CC BY-SA 3.0)

Sono convinto che anche i lettori italiani – quelli consapevoli dell’importanza del genere letterario del racconto e pronti ad assumere un atteggiamento critico verso lo snobismo di chi oggi insiste sul primato del romanzo [1] – nella raccolta Bez krika [Senza un grido] di Aleksandar Tišma (1924-2003) possano riconoscere prima di tutto una galleria, costruita con grande maestria, di antieroi che abitano i margini della società.

A contribuire all’efficacia stilistica e semantica dei racconti di uno degli ultimi grandi scrittori europei e serbi è anche la traduzione di Alice Parmeggiani che – ne sono certo – non ha bisogno di particolari presentazioni per i lettori italiani appassionati delle opere dei grandi autori jugoslavi.

Dopo le raccolte di racconti Krivice [Le colpe] e Krčma [La locanda, 1961], Tišma nel 1965 pubblica un libro intitolato Nasilje [La violenza] che racchiude cinque degli otto racconti successivamente inclusi nella raccolta Bez krika (1980). Per questa seconda edizione, più completa della precedente, l’autore cambia i titoli dei cinque racconti originariamente pubblicati nel 1965, aggiungendo tre storie fino ad allora inedite.

Con questa raccolta, si chiude la fase della produzione letteraria di Tišma dominata da racconti, diari di viaggio, poesie, saggi e, naturalmente, dal lavoro quasi quotidiano sul suo Dnevnik [Diario]. Le pagine scritte negli anni Cinquanta e nella prima metà degli anni Sessanta rivelano i dilemmi e i dubbi di uno scrittore alla ricerca di un proprio stile.

Una ricerca che contraddistingue Tišma da molti dei suoi contemporanei, preoccupati esclusivamente della quantità di libri pubblicati – un’ossessione a quanto pare inguaribile. Nel periodo successivo, Tišma si dedica alla scrittura di romanzi, oggi tradotti in una ventina di lingue.

Nella prima metà degli anni Sessanta, Tišma legge le notizie sui crimini e sulla violenza, appassionandosi di cronache giudiziarie degli omicidi avvenuti nei villaggi e nei luoghi sperduti della Vojvodina, lontano dai contesti urbani. Tutti gli assassini, quasi per automatismo, sono persone comuni, persone che, con troppa nonchalance, tendiamo a definire “gente del popolo”.

Una digressione: nel 1944 Tišma viene deportato dall’Ungheria in uno dei campi di lavoro forzato tedeschi in Romania, incontrando per la prima volta una moltitudine di personaggi reali, lontani da quelli letterari e immaginari.

Dopo aver letto alcune righe del Diario di Tišma che parlano di questa esperienza, ho scritto: “La biblioteca è probabilmente sconfinata, l’immaginazione è necessaria, ma anche il mondo e le creature che lo abitano sono infiniti, tanto che l’immaginazione nella fattografia è come il sale che dà sapore alla narrazione…” (Ecco, a volte sono capace di formulare anche qualcosa di simile ad una riflessione).

Senza un grido?

Volendo fornire una definizione semplice degli otto racconti di Tišma, potremmo dire che si tratta di un libro che parla dei criminali e della violenza. L’unica eccezione è il racconto Senza un grido, legato, dal punto di vista tematico, al trauma di Tišma provocato dal crimine commesso sulle rive del Danubio ghiacciato il 23 gennaio 1942 [2]. È una piccola grande storia sulla banalità del male, dove ci si interroga sulle radici del male e su quella disinvoltura, non solo ideologica, che spesso caratterizza il nostro rapporto con la memoria.

Seppur in apparenza lontana dagli altri racconti, questa storia racchiude in sé il senso profondo del libro, dando il titolo all’intera raccolta i cui percorsi narrativi, ripeto, sono attraversati da persone comuni che diventano personaggi insoliti in queste prose. Tišma toglie ogni dubbio – che, credo, assillerebbe molto lettori – sull’identità degli autori dei crimini raccontati (solo nel racconto Ličnost [La personalità], forse il più complesso dal punto di vista semantico, a commettere il crimine è una donna, che uccide la vittima mentre dorme: “Non c’è niente di più innaturale di un omicidio perpetrato su un uomo che dorme. In questo modo, la vittima è privata di una elementare prerogativa umana: quella di osservare la morte mentre questa arriva, una prerogativa che la nostra specie ha conquistato nel corso della sua evoluzione in direzione contraria rispetto all’animale che, nella sua beata natura vegetativa, è tutto concentrato sull’istante”).

Non aspettatevi di incontrare un Poirot, un Holmes o una Miss Marple della Pannonia in queste storie. Gli agenti di polizia nei racconti di Tišma sono personaggi secondari il cui unico compito è quello di arrestare i criminali ed effettuare un sopralluogo – mera fattografia: non ci sono dubbi, il crimine è stato commesso.

Tišma si chiede semplicemente: perché?

Mi tornano in mente Émile Zola e le sue riflessioni sul romanzo sperimentale, dove, tra l’altro, parla del suo libro Thérèse Raquin: “Ho scelto personaggi totalmente dominati dai loro nervi e dal loro sangue […] Thérèse e Laurent sono animali in forma umana, nient’altro…”.

Una definizione che Tišma, a mio avviso, contesterebbe almeno in parte, ma certo non respingerebbe in toto l’opera di Zola. Anche perché il procedimento analitico dello scrittore serbo, la sua propensione a documentare i fatti e il desiderio di seguire i personaggi, lo accomunano a Zola.

Quindi, “un passo alla volta”, un percorso narrativo del tutto peculiare alla ricerca di una propria visione, capace di cogliere quello che il grande scrittore francese definisce “disordine della materia organica”. Il passo di Tišma è quello del criminale e della vittima allo stesso tempo. Il suo io narrante è una scelta tutt’altro che casuale, una narrazione che ci permette di “entrare” nel flusso di coscienza dei personaggi, nei loro dilemmi, insonnie, incubi…

I suoi racconti degli anni Sessanta contraddistinguono Tišma dalla maggior parte degli scrittori del suo tempo. Ecco perché ancora oggi, a quasi mezzo secolo di distanza dalla prima pubblicazione, possiamo leggere la raccolta Senza un grido come una narrazione intrisa di suggestioni universali e atemporali.

—

[1] Considerando la lunga insistenza degli editori (non solo italiani) sul romanzo, ogni edizione di una raccolta di racconti oggi mi appare come un atto di coraggio. Respingendo quell’idea accademica per cui la quantità può anche favorire la qualità, concludo che oggi, nella narrazione romanzesca, chiunque può essere il grillo della propria verità "assoluta". Quell’"oggi" in realtà è un periodo molto lungo, annunciato già da Henry James e George Orwell. [2] Stando alle ricerche di Zvonimir Golubović, raccolte nel libro Racija u Južnoj Bačkoj [La razzia nella Bačka meridionale, 1992], furono uccisi 3.809 civili (1.965 uomini, 927 donne, 477 ragazzi e 440 anziani), così suddivisi per appartenenza etnica: 2.578 serbi, 1.068 ebrei, 64 rom, 31 ruteni, 21 ungheresi e 15 russi. Secondo altre fonti, quel giorno morirono più di 4.200 persone. Danilo Kiš ricorda l’esperienza di suo padre, che fu letteralmente salvato dal fiume: i nazisti gettarono sotto il ghiaccio del Danubio talmente tante persone che il fiume non riusciva ad "accogliere" ulteriori cadaveri.Tag: Letteratura