Da Ceaușescu a Trump: quando i bulli anelano al Nobel per la Pace

Una riflessione sulle manie di grandezza e sulle ambizioni di Nicolae Ceaușescu e Donald Trump, due leader che in epoche diverse hanno rivendicato un ruolo di mediatori internazionali mirando al Nobel per la Pace

Da-Ceau-escu-a-Trump-quando-i-bulli-anelano-al-Nobel-per-la-Pace

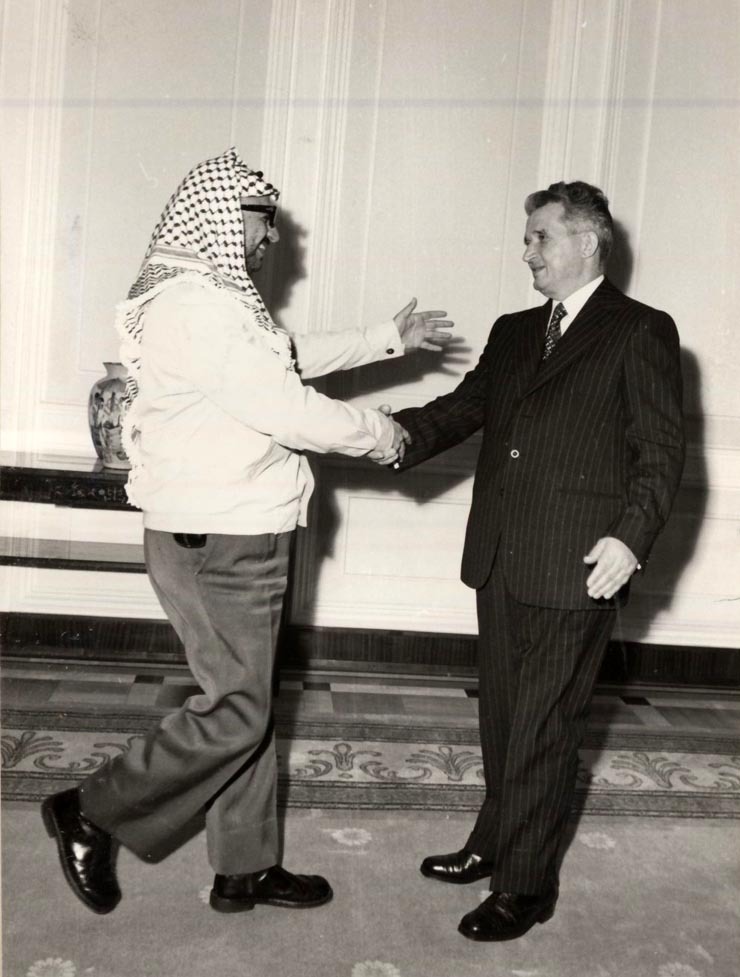

Colloqui tra Ceaușescu ed Arafat, dicembre 1976 © Fotografia #LA343

Mezzo secolo fa Nicolae Ceaușescu giocava un ruolo di mediazione non del tutto marginale nel conflitto israelo-palestinese. Convinto che quel protagonismo gli sarebbe valso il premio Nobel per la pace, il dittatore romeno spinse la diplomazia di Bucarest a ricoprire una veste inedita in Medio Oriente.

Negli scorsi mesi un altro leader – altrettanto vanesio e, seppure non si possa ancora considerare un dittatore, incline a manifestazioni autocratiche – ha espresso l’ambizione di ottenere lo stesso titolo: l’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest’ultimo ha più volte rivendicato il diritto di riceverlo, appellandosi alle sue presunte doti di negoziatore in politica estera, per il ruolo giocato non solo tra Palestina ed Israele, ma anche tra Ucraina e Russia.

È dello scorso fine settimana la notizia che l’ambito riconoscimento quest’anno è stato accordato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. Eppure ripercorrendo la parabola delle aspirazioni ceaușiste possiamo fare luce sui calcoli politici di un altro leader megalomane, e sulle volubili vicende internazionali che gli permisero di indossare i panni del mediatore in uno dei conflitti più drammatici della storia contemporanea.

Per capire da dove nascesse l’ossessione di Ceaușescu, occorre tornare alla Romania degli anni Sessanta e Settanta, quando il regime comunista cercava di guadagnarsi un profilo internazionale distinto da quello sovietico, perlomeno formalmente.

In un mondo bipolare, Ceaușescu – sin dal suo insediamento alla guida del Partito Comunista Romeno nel 1965 – propose il suo Paese come ponte tra Oriente e Occidente, offrendo instancabilmente i suoi servizi di mediazione in crisi che andavano dalla guerra del Vietnam alle tensioni tra Cina e Unione Sovietica, fino appunto ai conflitti tra paesi arabi ed Israele e tra Palestina ed Israele.

Queste iniziative diplomatiche erano dirette a promuovere l’immagine di un satellite ribelle di Mosca – l’enfant terrible del Patto di Varsavia come titolavano i quotidiani dell’epoca – di una presunta indipendenza, immagine diretta al consumo sia dell’audience domestica – i romeni di quegli anni non erano grandi simpatizzanti dei sovietici – ma ancora di più per i leader occidentali e dei paesi non allineati, movimento di cui l’Egitto era uno dei principali promotori. Questo capitale politico si tradusse in benefici concreti: prestiti, investimenti, accesso a tecnologia industriale, materie prime e mercati per le esportazioni romene.

L’opportunità di giocare un ruolo di mediazione nella regione si presentò nel 1967, in seguito alla Guerra dei Sei Giorni, quando il blocco comunista ruppe le relazioni diplomatiche con Israele: dall’indipendente Jugoslavia di Josip Broz Tito, ai membri del Patto di Varsavia, fino alla Repubblica Popolare Cinese.

Sebbene per alcuni anni Ceaușescu fosse rimasto in compagnia di Fidel Castro, il quale interruppe le relazioni di Cuba con Israele solo a seguito del conflitto del 1973, fino all’arrivo di Gorbachev al potere la Romania rimase l’unico canale diplomatico tra il mondo comunista ed Israele. Un’astuta mossa diplomatica del dittatore romeno, che per una volta riuscì a scavalcare il suo fraterno rivale Tito – si dice che nutrisse una certa invidia per il fascino e il prestigio internazionale che circondavano il leader jugoslavo.

Si rivelò un’intuizione vincente. Nel decennio che seguì, l’epoca d’oro della diplomazia ceausista, il dittatore facilitò le comunicazioni tra egiziani e israeliani, su richiesta di entrambe le parti, giocando un piccolo ma non irrilevante ruolo nel processo di riavvicinamento. Una storia fatta di astuzie diplomatiche giocate nei tempi giusti, calcoli di politica interna ed estera, e interessi economici; ma anche affinità caratteriali tra gli attori in campo.

Ceaușescu dovette industriarsi non poco per riconquistare la fiducia del presidente egiziano Anwar al-Sadat, che non aveva gradito il riavvicinamento tra Bucarest e Tel Aviv, inaugurato nel 1969 con l’istituzione formale di un dialogo a livello di ambasciatori. Un cospicuo prestito di 100 milioni di dollari concesso da Ceaușescu contribuì a ricucire i rapporti con il Cairo e gli spianò la strada al ruolo di mediatore, nonché ad una sintonia, pare non solo diplomatica, tra i due leader.

Secondo diverse ricostruzioni, fu proprio Ceaușescu a convincere il presidente egiziano Sadat a compiere la storica visita a Gerusalemme nel 1977: un gesto senza il quale sarebbe stato difficile pensare alla firma degli accordi di Camp David del 1978. Quell’anno, tuttavia, l’agognato Nobel per la pace andò ai due protagonisti dell’intesa, Anwar El-Sadat e Menachem Begin, premier israeliano.

Ma il leader romeno non si diede per vinto, riattivando la sua diplomazia a favore di una soluzione globale al conflitto in Medio Oriente, questa volta con particolare attenzione alla legittimazione del ruolo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP).

Già dall’inizio degli anni Settanta, Ceaușescu – in linea con l’indirizzo sovietico – si fece promotore della causa palestinese. Il blocco comunista considerava l’OLP parte della battaglia antimperialista globale, ed il suo leader, Yasser Arafat, legittimo compagno di lotta al pari di altri movimenti anticoloniali come il Fronte di Liberazione Nazionale algerino ed i Viet Cong in Vietnam.

È quindi anche in virtù di questa affinità ideologica che il Partito comunista romeno offrì ad Arafat sostegno e consulenza politica. Durante la decade degli anni Settanta Ceaușescu non si stancò mai di riaffermare pubblicamente e nei colloqui privati con i suoi interlocutori, la necessità del coinvolgimento dell’OLP a qualunque processo di pace – richiesta che incontrava la ferma opposizione dei leader israeliani, nonché la contrarietà degli statunitensi.

Infine, in linea con la proposta sovietica, Ceaușescu sosteneva il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e l’istituzione di uno Stato palestinese guidato dall’OLP – all’epoca considerata da Israele e dagli Stati Uniti organizzazione terroristica.

Non solo opere memorialistiche come la controversa autobiografia firmata da Ion Mihai Pacepa, il generale del servizio segreto romeno che defezionò negli Stati Uniti nel 1978, ma anche fonti primarie suggeriscono che tra Ceaușescu ed Arafat vi fosse un’affinità che andava al di là della relazione politica istituzionale, sfiorando i toni di un’amicizia. Del resto, la corrispondenza tra i due rivela una confidenza costellata di appellativi benevoli come “amato fratello e compagno”.

La più ambiziosa iniziativa di mediazione tra Israele e Palestina fu tentata da Ceaușescu nell’autunno del 1986, quando si fece promotore di un incontro tra membri dell’OLP e rappresentanti israeliani.

Arafat e Ceauşescu in Romania, dicembre 1976 © Fotografia # LA342, Fototeca online a comunismului românesc, (24.09.2025), (ANIC, fond ISISP, Nicolae Ceauşescu – Portrete, 342/1976)

Nonostante il secco rifiuto dell’ambasciata israeliana a Bucarest, il dittatore non si perse d’animo e girò l’invito a un centinaio tra attivisti, giornalisti, scrittori e rappresentanti della società civile israeliana, immaginando un simposio sulla convivenza pacifica tra i popoli, con sé stesso come moderatore e la partecipazione di Arafat data come probabile.

L’iniziativa naufragò quasi subito, travolta da ostacoli prevedibili: da un lato il governo di Tel Aviv, pronto a far scattare la cosiddetta legge antiterrorismo – che puniva con la detenzione chiunque osasse parlare con l’OLP; dall’altro gli oppositori di Arafat interni al movimento palestinese, guidati da Abu Nidal, che minacciarono i partecipanti e le autorità romene di ritorsioni mortali.

Quando mancavano due giorni dal simposio, l’ambasciata romena di Beirut fu bersaglio di due granate, mentre Nidal annunciò che la Romania avrebbe “pagato a caro prezzo” il suo attivismo. Il premier israeliano Shamir bollò l’iniziativa come ingerenza negli affari interni, minacciando gravi ripercussioni diplomatiche.

Fu così che l’incontro venne presto ridimensionato. Il simposio fu trasferito da Bucarest a Costinesti, sulle rive del Mar Nero. Parteciparono ventinove cittadini israeliani e quindici rappresentanti dell’OLP. Durò appena due ore, e si concluse con un vago auspicio di pace. Al ritorno a Tel Aviv quattro dei partecipanti israeliani finirono in carcere per aver incontrato i rappresentanti palestinesi.

Insomma, Ceaușescu non riuscì, né nel 1978 né nel 1986, ad aggiudicarsi l’agognato premio dell’accademia norvegese. Eppure, per quasi due decenni, il dittatore fu capace di costruire una diplomazia sorprendentemente ambiziosa nella regione, offrendo i propri uffici diplomatici a Begin, Sadat e Arafat, tra gli altri.

La carta mediorientale ceausista si rivelò un colpo di fortuna: in quegli anni ben pochi leader comunisti venivano accolti con tale entusiasmo a Washington, Londra o Parigi, per non parlare del Cairo, Beirut o Damasco. Eppure Ceaușescu, dei tanti inviti che riceveva ed accettava con zelo, rifiutò sistematicamente gli inviti israeliani a visitare Tel Aviv, promettendo di recarvisi soltanto dopo la firma di un accordo di pace globale.

Col senno di poi, la diplomazia mediorientale di Ceaușescu fu un capolavoro di opportunismo, capace di unire ambizione, pragmatismo e autoreferenzialità. Sebbene la sua mediazione non abbia ridisegnato il conflitto, gli permise di ergersi – almeno nell’immagine che volle costruire – a statista di statura mondiale.

Può la parabola ceausista offrirci una chiave di lettura per comprendere le odierne ambizioni di Trump? Se si cercasse una risposta nel passato romeno, non sarebbe rassicurante.

“Make Romania Great Again” sarebbe stato uno slogan azzeccato per le ambizioni ceaușiste. Basti guardare ai famigerati piani urbanistici che Ceaușescu riservò per Bucarest, e che ne fecero la capitale ospitante il secondo edificio pubblico più grande del mondo (dopo il Pentagono), la Casa Del Popolo, oggi il Palazzo del Parlamento. Il boulevard di quasi tre chilometri che gli si para davanti, il Boulevard della Vittoria del Socialismo, oggi Boulevard dell’Unione, fu per indicazione del dittatore, espressamente più esteso degli Champs-Elysées parigini.

Nella politica estera ceaușista, caratterizzata da un presenzialismo esasperato che lo vedeva continuamente in visita ufficiale per il mondo, pare di scorgere una certa ansia di apparire, per far sì che lui e il proprio paese venissero visti, presi in considerazione, e gli fosse offerta una seggiola al tavolo di chi decideva le sorti del mondo.

Le ragioni di tanto affanno di Trump nel sincerarsi di essere invitato ad Oslo, sembrano causate da un narcisismo che non è poi tanto dissimile da quello del leader che guidava la Romania oltre mezzo secolo fa.

In entrambi i casi, il Nobel era più di un riconoscimento simbolico. Ceaușescu, proprio come Trump oggigiorno, presentava i propri sforzi per la pace come un atto altruistico, benché non si trattasse d’altro che di tornaconto personale.

Tag:

I più letti

Transizione energetica

Transizione energetica