Rifugiati ucraini in Italia, le sfide dell’integrazione

I rifugiati ucraini in Italia affrontano crescenti difficoltà, mentre la solidarietà iniziale si affievolisce. Ostacoli linguistici, precarietà lavorativa e crescenti tensioni sociali rivelano il divario tra il supporto iniziale e l’integrazione a lungo termine

Rifugiati-ucraini-in-Italia-le-sfide-dell-integrazione-1

© Maryna Svitlychna

Per molti rifugiati ucraini, l’arrivo in Italia ha portato un senso di sicurezza, ma ha anche segnato l’inizio di un viaggio lungo e incerto. “La vita sembra in pausa”, dice Polina, descrivendo l’ansia costante per chi è rimasto a casa. Diana, la cui città è stata distrutta, aggiunge: “Bisogna cogliere ogni opportunità, perché non esiste un piano B”.

Anche per chi si sta ricostruendo una vita, il futuro rimane incerto. “Devo ancora capire chi diventerò dopo questa guerra”, riflette Tetiana. Le settimane sono diventate mesi, i mesi anni, e nel frattempo è emersa un’altra sfida: come trovare un nuovo posto nel mondo?

Ostacoli all’integrazione in Italia

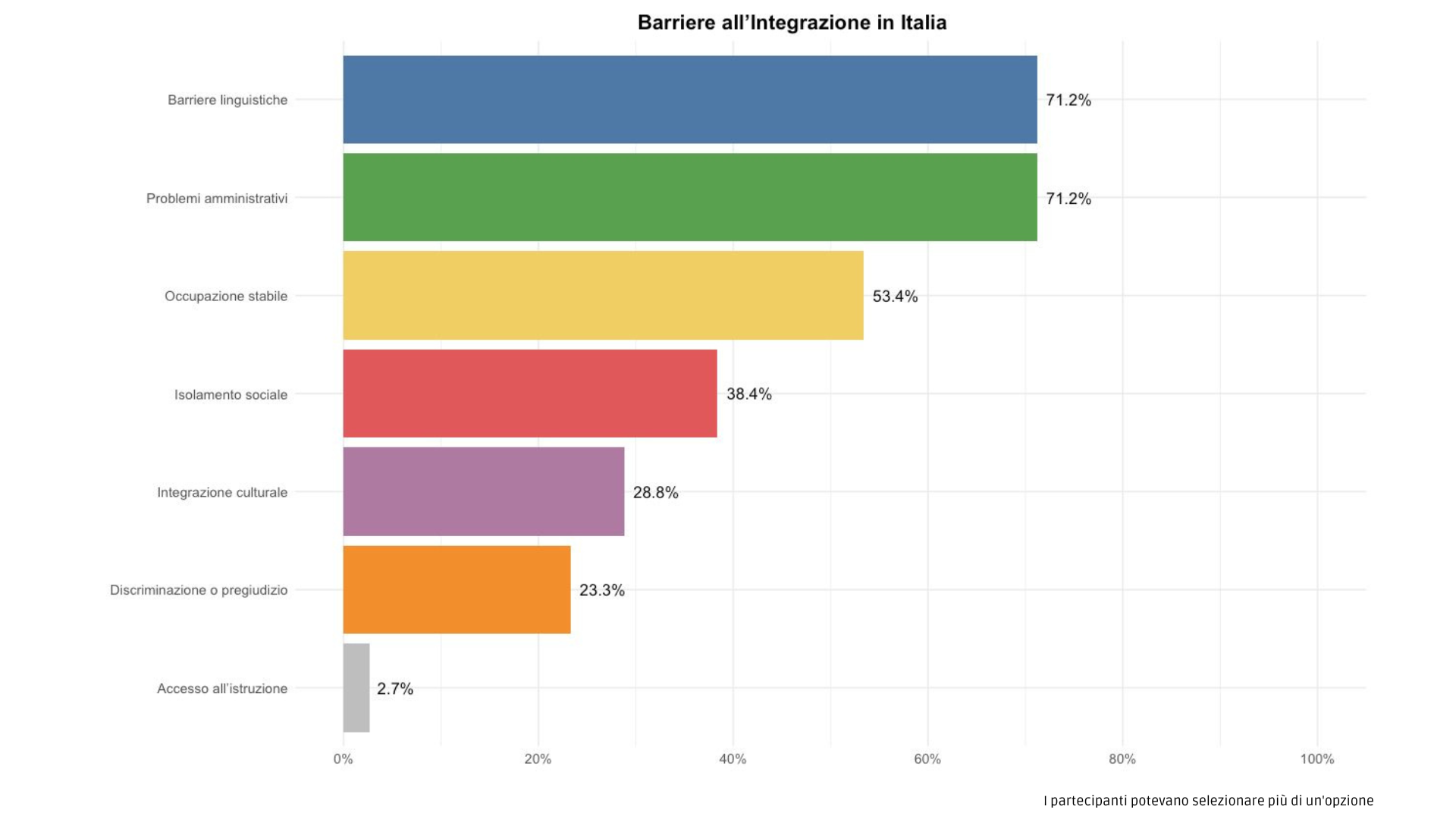

Per comprendere meglio le principali sfide affrontate dai rifugiati ucraini in Italia, abbiamo condotto un sondaggio e diverse interviste per esplorare le loro esperienze con le autorità pubbliche, le istituzioni e la società italiana. I risultati hanno mostrato che, sebbene l’Italia abbia fornito protezione immediata e supporto di base agli ucraini in fuga dalla guerra, un’integrazione più profonda rimane difficile.

Secondo il sondaggio, il 71,2% degli intervistati ha identificato la confusione linguistica e burocratica come principale ostacolo, il 53,4% ha segnalato difficoltà a trovare un impiego stabile e il 38,4% ha sperimentato l’isolamento sociale.

Come osserva Tetiana, “esistono corsi di lingua e servizi di supporto, ma di solito le persone ne vengono a conoscenza per caso. Soprattutto nei piccoli centri, è difficile sapere dove rivolgersi”. La lingua rimane una preoccupazione fondamentale non solo per la comunicazione, ma anche per l’occupazione e l’autonomia.

La burocrazia italiana pone un’altra sfida. “Quando hanno annunciato la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, c’è stata molta confusione in Questura”, ricorda Vladyslava. “Le persone hanno perso il lavoro, l’assistenza sanitaria o non hanno potuto viaggiare per studio perché lo Stato non ha comunicato chiaramente le procedure”. Daria aggiunge: “Assistenti sociali e servizi competenti potrebbero fare un’enorme differenza, soprattutto per i rifugiati appena arrivati che hanno difficoltà con le procedure in continua evoluzione”.

Oltre all’aiuto pratico, anche la sicurezza emotiva e la solidarietà sono importanti. Diversi intervistati hanno notato un divario crescente tra l’accoglienza iniziale dell’Italia e la sua posizione attuale, in particolare con la diffusione della propaganda russa in alcuni spazi pubblici.

“È importante garantire un accesso costante a informazioni affidabili per contrastare le narrazioni filo-russe”, afferma Tetiana. La quale ritiene necessario spiegare perché sostenere l’Ucraina sia importante, non solo ora, ma fino alla fine della guerra, poiché gli ucraini combattono non solo per se stessi, ma anche per i valori europei condivisi: libertà, democrazia e dignità. “Le persone in fuga dalla guerra sono costrette a giustificarsi o a spiegare l’ovvio, cosa che non dovrebbe succedere”.

Alcuni rilevano anche una limitata inclusione sociale, soprattutto quando i rifugiati sono visti come estranei. “L’Italia non è pronta ad essere un paese multiculturale”, afferma Sofiia. “Alcuni argomenti sono difficili da discutere in italiano, che non è la mia lingua madre. Sarebbe d’aiuto se gli italiani lo accettassero e ci trattassero senza pregiudizi”.

Evidenzia la necessità di contrastare l’idea che “i migranti siano persone di seconda classe”, precisando che possono contribuire positivamente e non sono qui per minare la cultura italiana. L’integrazione non è unilaterale. Molti stanno imparando la lingua e si stanno adattando, ma hanno bisogno di un sistema che supporti davvero l’inclusione.

Istruzione e opportunità di lavoro

Per alcuni rifugiati ucraini, l’istruzione ha offerto un’ancora temporanea in Italia, ma l’insediamento a lungo termine rimane incerto. Diana evidenzia l’importanza dell’istruzione, avendo conseguito una laurea in linguistica applicata con il supporto dell’università. Tuttavia, rileva una netta divisione nel mercato del lavoro: “Lavori basilari come lavorare in un hotel o come cameriere sono possibili se si parla italiano, ma posizioni più qualificate sono molto più difficili da ottenere”.

Questa esperienza è comune: il 31,4% degli intervistati ha trovato lavoro nel proprio settore, mentre il 68,6% ha svolto lavori sottopagati e sottoqualificati. La discrepanza tra qualifiche e opportunità è una preoccupazione comune.

“Sto studiando linguistica inglese e tedesca, ma non credo che la mia laurea mi aiuterà a trovare lavoro qui”, afferma Vladyslava. “È difficile per gli stranieri trovare lavoro in Italia, soprattutto nelle discipline umanistiche”.

Yevheniia, professoressa di psicologia in Ucraina, osserva anche che il riconoscimento del diploma e migliori opportunità di lavoro influenzerebbero significativamente la sua decisione di rimanere: “Non ho trovato un lavoro, ma sarebbe sicuramente d’aiuto”.

Nel complesso, il 24,7% degli intervistati è disoccupato e il 17,8% è inattivo, per lo più studenti o pensionati. Per molti, un lavoro significativo e stabile non è solo un bisogno economico, ma una condizione preliminare per una vera integrazione.

Cambiamenti di atteggiamento nella società italiana

Gli intervistati hanno notato un cambiamento di atteggiamento nella società italiana. Polina osserva reazioni contrastanti: “molti sostengono sinceramente l’Ucraina, ma c’è anche stanchezza e indifferenza”. Diana ricorda che all’inizio della guerra c’erano manifestazioni e campagne, ma oggi “non accade nulla”, e alcuni italiani credono addirittura che la guerra sia finita.

Inoltre, Vladyslava aggiunge che alcuni ora incolpano gli ucraini, “accusandoli di non aver ancora ceduto i territori” e, quindi, lasciando che la guerra continuasse, dimenticando che “è stata la Russia ad attaccare e tutta la colpa dovrebbe ricadere esclusivamente su di essa”.

È importante che i media continuino a occuparsi della guerra. Senza minacce immediate e con la disinformazione in corso, “le persone pensano che la situazione in Ucraina non le riguardi direttamente, sebbene la guerra in questo continente non possa che influire sulla sicurezza e la stabilità complessive dell’Europa”, afferma Tetiana.

Quando alcuni mostrano indifferenza o addirittura ostilità, chiedendo una riduzione degli aiuti, i rifugiati potrebbero sentirsi indesiderati, indebolendo il loro desiderio di integrarsi. A questo proposito, Polina afferma che le persone con posizioni neutrali o filo-russe sono ovunque, quindi non influenzano la sua decisione di rimanere in Italia.

Ancora più cruciale, afferma, è la posizione delle autorità italiane, che si traduce nella fornitura di aiuti umanitari, nell’applicazione di sanzioni alla Russia, nel contributo agli sforzi militari dell’Ucraina e nella gestione di complesse sfide diplomatiche.

La discriminazione è ancora una realtà

Sebbene molti rifugiati ucraini in Italia si sentano supportati dalla società locale, il 9,6% degli intervistati percepisce un atteggiamento negativo nei confronti degli ucraini e il 38,4% afferma di aver subito personalmente qualche forma di discriminazione. Sebbene questi casi non siano diffusi, rivelano importanti difficoltà.

Alcuni descrivono di essere stati umiliati per la loro conoscenza della lingua italiana, a causa della grammatica o dell’accento. Questi problemi linguistici alimentano pregiudizi che a volte fanno sentire gli ucraini trattati come intellettualmente inferiori.

Il pregiudizio è anche alimentato da narrazioni filo-russe. Diversi intervistati riferiscono di aver dovuto spiegare ripetutamente la distinzione tra ucraini e russi. Inoltre, commenti e slogan ostili, come “Gloria alla Russia”, sono stati rivolti ad alcuni ucraini, insieme a osservazioni negative sulla società ucraina durante la guerra.

Alcuni rifugiati hanno segnalato barriere istituzionali, come difficoltà ad affittare un alloggio senza contatti locali, e casi in cui i funzionari pubblici si sono rifiutati di parlare quando è stato chiesto loro di comunicare in inglese. Un intervistato ha anche raccontato che i funzionari gli hanno detto: “Se non ti piace qualcosa in Italia, torna in Ucraina”.

In misura minore, si registrano anche rifiuto sociale e ostilità. Alcuni intervistati riferiscono che alcuni italiani esprimono apertamente la loro frustrazione, invitandoli a “tornare a casa” o recriminando “Adesso dobbiamo pagare un sacco la benzina per colpa vostra”, facendo degli ucraini un capro espiatorio per problemi globali.

A scuola, alcuni bambini ucraini subiscono bullismo e trattamenti negativi da parte degli insegnanti, che complicano il loro adattamento e il loro senso di sicurezza. Esiste anche la discriminazione sul lavoro. Un caso particolarmente grave ha riguardato una rifugiata a cui è stato rifiutato un lavoro e a cui è stato detto che, in quanto ucraina, “poteva fare solo la prostituta”.

Sebbene questi atteggiamenti non siano la norma, queste testimonianze evidenziano che la discriminazione esiste ancora e influenza le esperienze di integrazione.

Questo articolo è stato prodotto nell’ambito di “MigraVoice: Migrant Voices Matter in the European Media”, progetto editoriale realizzato con il contributo dell’Unione Europea. Le posizioni contenute in questo testo sono espressione esclusivamente degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni dell’Unione europea.

Tag: