Verso Est! Emigranti italiani in Jugoslavia

Furono in migliaia dopo la Seconda guerra mondiale a lasciare l’Italia per trasferirsi nella Jugoslavia socialista. Una storia di cui si è scritto molto nel corso degli anni, ma che due nuove ricerche rivisitano sulla base di documentazione inedita

Verso-Est-Emigranti-italiani-in-Jugoslavia

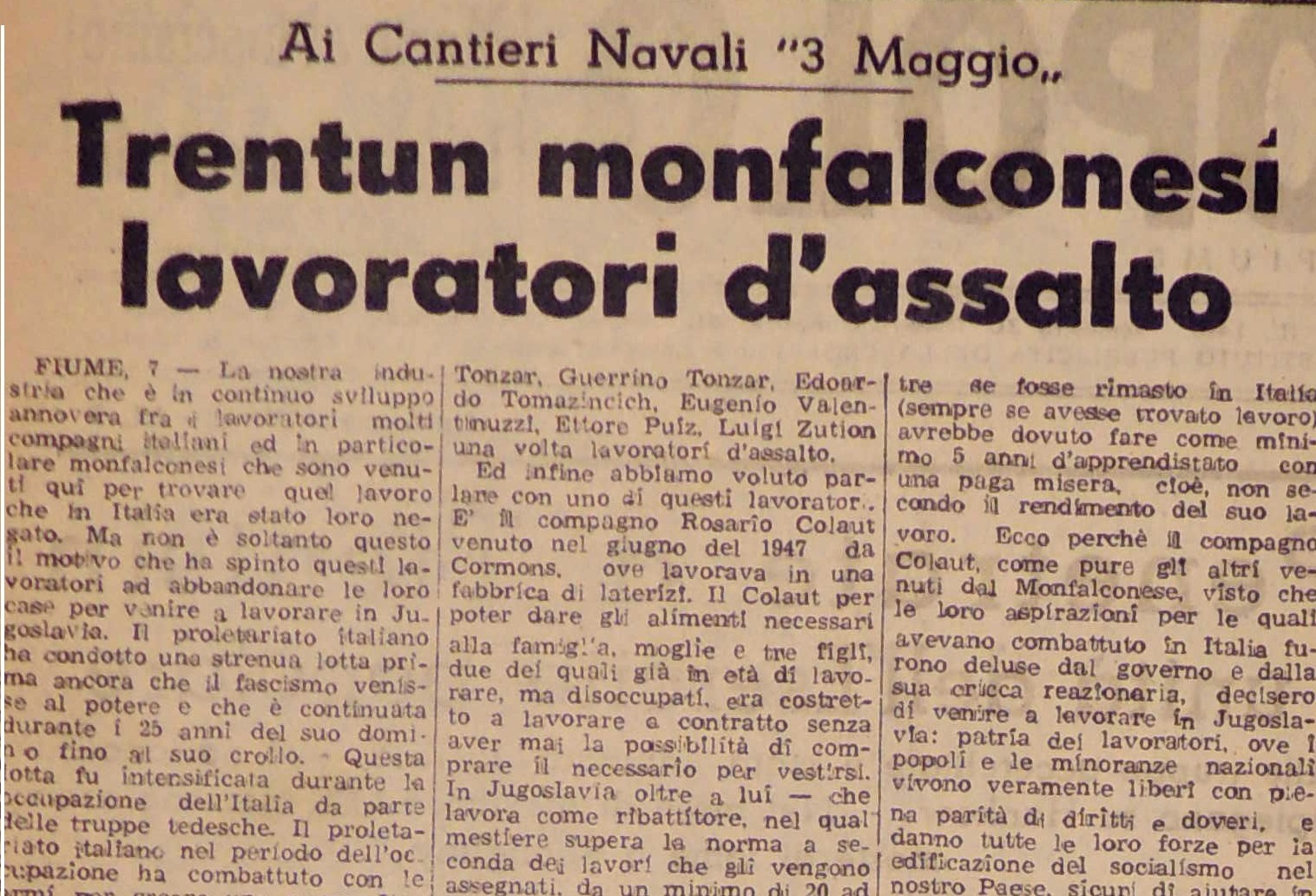

Una manifestazione filo jugoslava attraversa Monfalcone all'incirca nel 1946 (Foto per gentile concessione della Galleria digitale del Museo Cantieristica di Monfalcone )

Tra il 1946 e il 1948, negli anni dell’apice di ciò che è stato chiamato l’Esodo giuliano dalmata, migliaia di italiani migrarono verso Est nella nuova Jugoslavia socialista. Decisero volontariamente di trasferirsi in un paese socialista, intrecciando le proprie vite con alcuni dei momenti storici più significativi per l’Italia e la Jugoslavia, tra la Seconda guerra mondiale e la Guerra fredda. Per quanto la storia del cosiddetto “controesodo” sia stata più volte raccontata, nuove fonti archivistiche e non, aiutano a meglio comprendere le motivazioni, la dimensione e le vicende vissute nel paese ospitante dai protagonisti di questa inedita migrazione.

Perché partire?

Sebbene la migrazione italiana del dopoguerra in Jugoslavia venga complessivamente chiamata “controesodo”, tale fenomeno fu il prodotto di una confluenza di diversi flussi migratori. Il più significativo si manifestò nella regione di confine italo-jugoslava, nella crisi che attraversò questo territorio nel dopoguerra. Il conflitto sul confine, conosciuto come "la prima battaglia della Guerra fredda", mise gli abitanti della Venezia Giulia l’uno contro l’altro sulla base di sovrapposte lealtà etniche e politiche. La popolazione si allineò in maniera complessa e molti lavoratori italiani scelsero la Jugoslavia.

In nessun altro luogo tale allineamento fu più diffuso che nella cittadina industriale di Monfalcone, dove al 1946 oltre 2.200 persone si erano iscritte al Partito Comunista della Regione Giulia (PCRG) e oltre 16.000 alle organizzazioni di massa filo-jugoslave, lottando per portare la Jugoslavia a casa propria. I militanti locali assunsero un ruolo di primo piano nel cruciale sciopero generale filojugoslavo della regione, nel luglio 1946, e divennero bersaglio di violente rappresaglie da parte di paramilitari filoitaliani una volta divenuto chiaro che Monfalcone sarebbe tornata all’Italia. Forse non sorprende, quindi, che almeno 1400 lavoratori monfalconesi, molti ex-militanti filojugoslavi, lasciarono i propri posti di lavoro presso il cantiere navale locale e l’impianto chimico a inizio 1947, quando gli uffici comunisti annunciarono che la Jugoslavia aveva bisogno di operai per sostenere la realizzazione del piano quinquennale nel paese. A partire dalla fine di gennaio, gli amministratori locali cominciarono a riferire che “quasi ogni giorno [i lavoratori] lasciano Monfalcone in piccoli gruppi di 25/30”, partendo con l’intenzione di insediarsi permanentemente a Fiume e Pola e pronti a portare con sé le famiglie. Generalmente si racconta che questi veterani filojugoslavi partirono per “costruire il socialismo”: la loro storia viene interpretata come una migrazione della Guerra fredda.

Tuttavia, un esame più attento di questa migrazione rivela un quadro più complesso. Certamente esisteva un nucleo di forse alcune centinaia di membri ideologicamente ortodossi del Partito comunista. Erano ansiosi di partecipare alla realizzazione del socialismo dopo che in molti avevano sopportato le persecuzioni fasciste e il confino, e tutti avevano visto la spinta verso Ovest della sfera sovietica fermarsi a pochi passi dalla propria città alla fine della guerra. Tuttavia, i documenti suggeriscono che la cornice della Guerra Fredda non sempre fosse il prisma attraverso il quale i migranti “comuni” vedevano la propria politica filojugoslava e la propria successiva migrazione. Un’indagine interna del Partito comunista alla fine del 1946 rivelava che la maggior parte dei nuovi membri del Partito conosceva poco o niente del marxismo-leninismo, per non parlare di coloro che erano iscritti solo alle organizzazioni di massa filojugoslave. Invece di concepire le proprie azioni come parte di una lotta globale a lungo termine nella guerra fredda, questi protagonisti più “comuni” si iscrissero al Partito Comunista e si batterono per la Jugoslavia come parte di una lotta rivolta al passato, per completare ciò che vedevano come un processo incompiuto di defascistizzazione a livello locale. La caduta del fascismo aveva portato speranze di una sostanziale trasformazione dell’organizzazione dei luoghi del lavoro e del commercio locale, speranze disattese più volte. Alla liberazione, il nuovo consiglio di fabbrica del cantiere navale di Monfalcone aveva abolito il duro sistema taylorista basato sul lavoro a cottimo che la direzione fascistizzata dell’azienda aveva imposto durante la dittatura, portando i ritmi di lavoro a livelli dickensiani. Nei mesi seguenti, tuttavia, la dirigenza era tornata alla carica e aveva ribaltato questa vittoria nella lotta locale contro il “Fascismo”, ristabilendo il sistema di sfruttamento intensivo del lavoro con l’aiuto degli anglo-americani. Molti monfalconesi, delusi, emigrarono come ultimo gesto di liberazione dal fascismo piuttosto che come un primo atto di costruzione del socialismo.

Per altri abitanti di confine, la migrazione poteva aiutare un’altra forma di fuga: quella dalla realtà quotidiana di fame e privazioni del dopoguerra. Per loro il confine non era una divisione tra i mondi della guerra fredda, ma uno strumento di sopravvivenza per la propria famiglia. Quando, nell’aprile del 1946, il Cantiere di Monfalcone licenziò centinaia dei suoi lavoratori più giovani a causa della mancanza di commesse, molti cercarono subito cibo e lavoro in Jugoslavia per alleviare il peso economico sulle proprie famiglie. Ragazzi anche di sedici anni partirono per andare a costruire le ferrovie bosniache nelle brigate giovanili jugoslave o a svolgere lavori non qualificati a Sarajevo, lasciando strategicamente indietro le carte annonarie in modo che i familiari potessero raddoppiare le magre razioni da 800 calorie giornaliere. Furono questi giovani disoccupati, non gli operai che avevano lasciato volontariamente i cantieri nel 1947, a costituire la prima ondata di migranti da Monfalcone. Anche se la maggior parte intendeva tornare a casa una volta migliorate le condizioni (e molti lo fecero), altri cambiarono i propri piani e misero radici, seguiti negli anni successivi da padri, madri e fratelli. Questa strumentalizzazione del confine persistette fino al 1947: nel mese di aprile, il diffuso “raddoppio della razione” spinse i funzionari locali a fare un primo tentativo (fallito) di censire tutti gli emigrati in Jugoslavia e depennarli dalle liste delle razioni.

Alla fine, quindi, la migrazione da Monfalcone fu il risultato di preoccupazioni che intrecciavano la dimensione regionale, locale e familiare, non riducibili al solo "costruire il socialismo", mentre Monfalcone era solo uno dei luoghi di origine dei migranti. Anche se l’entusiasmo migratorio a Trieste fu smorzato dall’autonomia dall’Italia decisa nel settembre 1947, la città contribuì al controesodo con centinaia di operai migranti, e così fecero la vicina Gorizia e il Friuli. Nel frattempo, migranti individuali arrivavano da lontane province italiane come Torino, Milano, Roma e Napoli. I più visibili tra di loro erano giornalisti, insegnanti e drammaturghi reclutati dalle autorità jugoslave con il supporto del Partito comunista italiano a partire dalla metà del 1947. Smentendo le denunce di una pulizia etnica jugoslava, queste reclute di provata affidabilità politica andarono a rafforzare l’intellighenzia di lingua italiana, ridottasi per la pressione dell’esodo, e a sostenere le attività educative e culturali in italiano che avrebbero dovuto preparare la popolazione per il socialismo. Per raggiungere la Jugoslavia dall’Italia dovettero spesso passare il confine clandestinamente, con l’aiuto di una rete di militanti del Partito comunista a Udine, Monfalcone e Trieste. Una volta arrivati, si stabilirono soprattutto nelle città costiere di Rovigno e Fiume, dove molti vennero assunti nelle istituzioni culturali come il Dramma italiano di Fiume e il quotidiano di lingua italiana La Voce del Popolo.

Nel 1948 c’erano probabilmente 10.000 o più migranti italiani giunti in Jugoslavia nel dopoguerra. Durante approfondite ricerche a Monfalcone, abbiamo ricostruito un elenco di migranti identificabili individualmente nei documenti d’archivio. Anche se i buchi nella documentazione rendono impossibile un conteggio preciso (la maggior parte dei documenti sono stati prodotti entro la primavera del 1947, prima che la migrazione cessasse), l’elenco attualmente ne conta 1923. Di questi, 348 sono capifamiglia che avevano portato con sé famiglie dalla composizione sconosciuta e altri 1200 con situazioni familiari non specificate. Considerato in tandem con altri vuoti archivistici, l’elenco suggerisce la presenza di almeno 5000 migranti arrivati dalla sola Monfalcone, e per questo sembra imprudente respingere come impossibili le affermazioni del PCI che “nella sola regione di Fiume sono emigrati, nel 1947, oltre 3000 lavoratori del mandamento di Monfalcone”. Qualsiasi siano i numeri precisi, grandi comunità di centinaia di famiglie monfalconesi e centinaia di altri italiani si formarono a Fiume e Pola, mentre il Consolato italiano e l’intelligence americana stimavano la presenza di 1000 migranti rispettivamente nelle capitali di Croazia e Slovenia, la maggior parte dall’interno dell’Italia. Piccole comunità per lo più di migranti individuali sorsero a Sarajevo, Zenica, Belgrado, Jesenice, Maribor e in altri insediamenti più lontani, dove questi italiani avrebbero presto affrontato la loro prima esperienza del socialismo realizzato.

Il momento delle scelte

Alla fine della Seconda guerra mondiale, la Jugoslavia era un paese devastato e impegnato in una difficile ricostruzione. La situazione non sempre rispondeva all’immaginario del socialismo reale che accompagnava molti immigrati dall’Italia: le testimonianze disponibili parlano di grandi entusiasmi nello slancio per la costruzione della nuova società, ma anche di difficoltà e delusioni, non di rado a causa delle condizioni di lavoro. Alcuni rientri verso l’Italia si registrarono già dopo pochi mesi dall’arrivo. Le autorità jugoslave faticavano tuttavia a gestire un flusso di ingressi più consistente del previsto: se l’importanza dell’afflusso di operai specializzati per la nuova economia del paese era indiscussa, sul significato politico di tale migrazione vi erano invece maggiori incertezze. Il contesto era quello di un territorio con tensioni nazionali ed ideologiche, ma incidevano anche la variabilità delle circostanze politiche e i fattori sociali ed economici. Il PCJ stava consolidando il proprio potere e qualunque tipo di ingerenza esterna era vista quantomeno con circospezione. Nelle riunioni di partito non si mancava di riconoscere il valore e il ruolo dei “compagni” dall’Italia, utili anche per sostenere le nascenti istituzioni della minoranza italiana. Si cercava inoltre di estendere il “lavoro culturale”, aprendo “circoli italiani” anche dove vivevano solo un paio di centinaia di lavoratori immigrati, come a Belgrado e a Sarajevo. Tuttavia, si faticava ad offrire loro forme di effettiva partecipazione ai meccanismi più strettamente politici. Furono ad esempio decisamente graduali le aperture verso un effettivo ingresso nelle fila del Partito comunista della Jugoslavia, un aspetto di cui si lamentavano spesso le frange più militanti degli italiani immigrati.

Il 28 giugno 1948 arrivò la risoluzione che espulse la Jugoslavia dal Cominform (l’organizzazione internazionale dei partiti comunisti controllata da Mosca), aprendo il duro scontro tra Tito e Stalin. In Jugoslavia, per un paio di settimane, le accuse formulate dalla Risoluzione vennero discusse negli organi e nelle cellule di Partito ad ogni livello. Il disorientamento era diffuso ovunque, ma l’avanguardia politica dei lavoratori e degli intellettuali giunti dall’Italia prese immediatamente una posizione di esplicita accoglienza delle tesi del Cominform. Fiume, in particolare, fu rapidamente riconosciuta come uno dei principali focolai di “cominformismo” in tutto il paese.

Le conseguenze della rottura con il Cominform sulla vita di questi migranti hanno portato a rafforzare la rappresentazione degli immigrati italiani come un gruppo di ingenui idealisti, in balia della “Grande storia”. Ciò tuttavia impedisce di riconoscere il ruolo che svolsero in questo passaggio cruciale, la consapevolezza delle loro scelte e la complessità dei fattori che le influenzarono. Dalla documentazione disponibile emerge quanto la fermezza e il decisionismo della leadership monfalconese più organizzata, ad esempio, mise in grande difficoltà gli organi del Partito a livello locale. Anche per via della loro importanza per settori fondamentali dell’industria, le autorità jugoslave spesero i primi mesi della crisi del Cominform cercando una mediazione con gli immigrati dall’Italia. “I lavoratori arrivati da Monfalcone che sono in disaccordo con noi possono continuare a lavorare qui, ma non possono agire contro di noi, altrimenti prenderemo altre misure”, venne spiegato dai vertici del Partito. Tuttavia, la tensione continuò a salire, raggiungendo un picco il 20 agosto 1948. Al teatro Fenice/Partizan di Fiume, un comizio volto a spiegare ai lavoratori italiani le ragioni del Partito jugoslavo finì nella contestazione dei dirigenti. Un gruppo di lavoratori, secondo i documenti della polizia segreta jugoslava circa 200-250, abbandonò l’edificio per manifestare per le vie circostanti.

I numeri di questo sorprendente atto dimostrativo testimoniano anche un altro aspetto, spesso poco considerato nei racconti di questa vicenda: non si trattava affatto di un gruppo compatto e omogeneo. Anche per questa ragione, il Partito cercò ancora per diversi mesi di trovare un modus vivendi con coloro che sembravano più disponibili al compromesso. Fu un numero ridotto, tra gli immigrati italiani in Jugoslavia, a impegnarsi attivamente nella resistenza cominformista a Fiume e, in parte, a Pola: organizzando riunioni, diffondendo volantini, promuovendo il boicottaggio del lavoro nelle organizzazioni di massa e segnalando gli immigrati italiani filotitini alle dirigenze a Trieste e in Italia (secondo un report interno del PCJ sarebbe addirittura stato indicato Giacomo Scotti, scrittore che tra i primi raccontò la storia dei “monfalconesi” negli anni Novanta).

Le autorità jugoslave inizialmente espulsero dal paese o arrestarono solo coloro che consideravano maggiormente influenti, ma l’aumento della psicosi anticominformista finì per colpire anche singoli individui che non si erano esposti attivamente. Le tragiche vicissitudini di chi subì la violenza dell’internamento sono certamente le più note, anche grazie alle diverse testimonianze pubblicate nel corso degli anni, in particolare riguardanti il noto campo di prigionia situato sull’isola di Goli Otok. Più difficile è stabilire il numero complessivo degli immigrati italiani che subirono tali condanne, anche se la documentazione ufficiale sembra confermare l’ordine di grandezza di una quarantina, circolato nel corso degli ultimi anni.

A differenza di quanto generalmente si crede, i lavoratori italiani presenti in Jugoslavia non fecero tutti immediatamente le valigie. Anzi, c’era chi continuava ad arrivare: il Teatro di Fiume assumeva ancora musicisti dall’Italia nel settembre del 1948. Le partenze furono in realtà graduali e si svilupparono nel corso dei mesi e degli anni successivi alla risoluzione del Cominform. A metà 1949, a Fiume, si trovavano ancora circa 1000 operai italiani, mentre nel 1950 la città ospitò una conferenza dei lavoratori immigrati in tutta la Jugoslavia. Le scelte degli italiani giunti in Jugoslavia furono influenzate da molteplici fattori: dalla seconda metà del 1949 l’incremento della tensione con Mosca rafforzò radicalmente la pressione su ogni soggetto sospetto e ridusse al minimo gli spazi di negoziazione. Tuttavia, a influenzare le partenze furono anche nuove difficoltà pratiche: il blocco totale delle rimesse verso l’Italia (possibili in parte prima del 1948 grazie alla collaborazione transfrontaliera tra le organizzazioni di partito) divenne ad esempio un grosso problema per chi manteneva i propri cari nei luoghi di origine. Le tensioni nazionali svolsero invece un ruolo più determinante nel 1953, quando lo scontro tra Italia e Jugoslavia su Trieste raggiunse il proprio apice determinando ulteriori rientri, soprattutto dalla zona di confine.

Non mancarono tuttavia coloro che non tornarono più indietro, accettando di rimanere definitivamente a vivere nel socialismo titino, a Fiume come in altre città jugoslave. La loro parabola è la più complessa da seguire, in quanto tali lavoratori smisero di rappresentare un gruppo sociale specifico. Gradualmente acquisirono la cittadinanza jugoslava, integrandosi sempre più nella minoranza italiana e nella società jugoslava più in generale. La documentazione suggerisce che non si trattò solo di qualche caso isolato, ma che furono diverse centinaia, testimoni di una parte di storia ancora da approfondire.

La presenza dei “monfalconesi” nella crisi del Cominform influenzò per qualche tempo anche il rapporto tra il Partito e la minoranza italiana a Fiume e in Istria. La documentazione delle sezioni locali riporta la preoccupazione che la crisi potesse rafforzare il nazionalismo croato e che la stessa repressione del cominformismo italiano potesse pregiudicare la lealtà della popolazione italiana che era rimasta. C’era inoltre il rischio di legittimare una delle accuse principali fatte da Mosca, quella di nazionalismo, che doveva essere assolutamente rigettata. Per tali ragioni si aprirono maggiori spazi di manovra per la leadership della minoranza italiana fedele a Tito, che per qualche tempo poté sviluppare maggiormente i propri programmi culturali. Fu ad esempio un’ordinanza del governo croato pubblicata in seguito all’apertura della crisi del Cominform nel 1948 a permettere il rafforzamento dell’applicazione del bilinguismo visivo croato e italiano, a Fiume e in Istria.

Sarebbe però rapidamente arrivata l’escalation della contrapposizione per Trieste tra i due paesi confinanti agli inizi degli anni Cinquanta ad aprire una fase di grande pressione e profonda difficoltà per la minoranza italiana in Jugoslavia.

Quella degli emigranti italiani verso la Jugoslavia è una storia affascinante, ma molto più ampia e complessa di quanto non possa sembrare ad un primo sguardo. In molti casi furono le forti convinzioni ideologiche o il senso di appartenenza a segnare i destini dei protagonisti di questa esperienza, in altri le circostanze politiche, le ragioni economiche, le scelte quotidiane volte a rendere il domani un po’ migliore dell’oggi. Con questi due lavori di ricerca, cerchiamo di restituire questa molteplicità di percorsi in un passaggio fondamentale del Novecento.

Gli autori

Luke Gramith insegna al Dipartimento di Storia della West Virginia University, è autore della tesi di dottorato Liberation by Emigration: Italian Communists, the Cold War, and West-East Migration from Venezia Giulia, 1945-1949 che ha vinto il Premio Ezio Cappadocia della Society for Italian Historical Studies. Ha curato la prima parte dell’articolo.

Marco Abram ricercatore OBCT, ha svolto la ricerca come post-doc fellow all’Università di Fiume e all’Università della British Columbia Okanagan. I risultati sono in corso di pubblicazione nell’articolo “Internationalism and Cominformist Dissidence in Socialist Yugoslavia: The Case of the Italian Immigrant Workers in Rijeka” per il Journal of Cold War Studies. Ha curato la seconda parte dell’articolo.

Tag: