Destinazione Europa

A Igoumenitsa i muhajirin sognano l’Europa. Non importa che ci siano già, per loro quella che conta comincia al di là dell’Adriatico. Qui anche Mussa Khan, come molti prima di lui, tenta le sue carte con la sorte

Destinazione-Europa

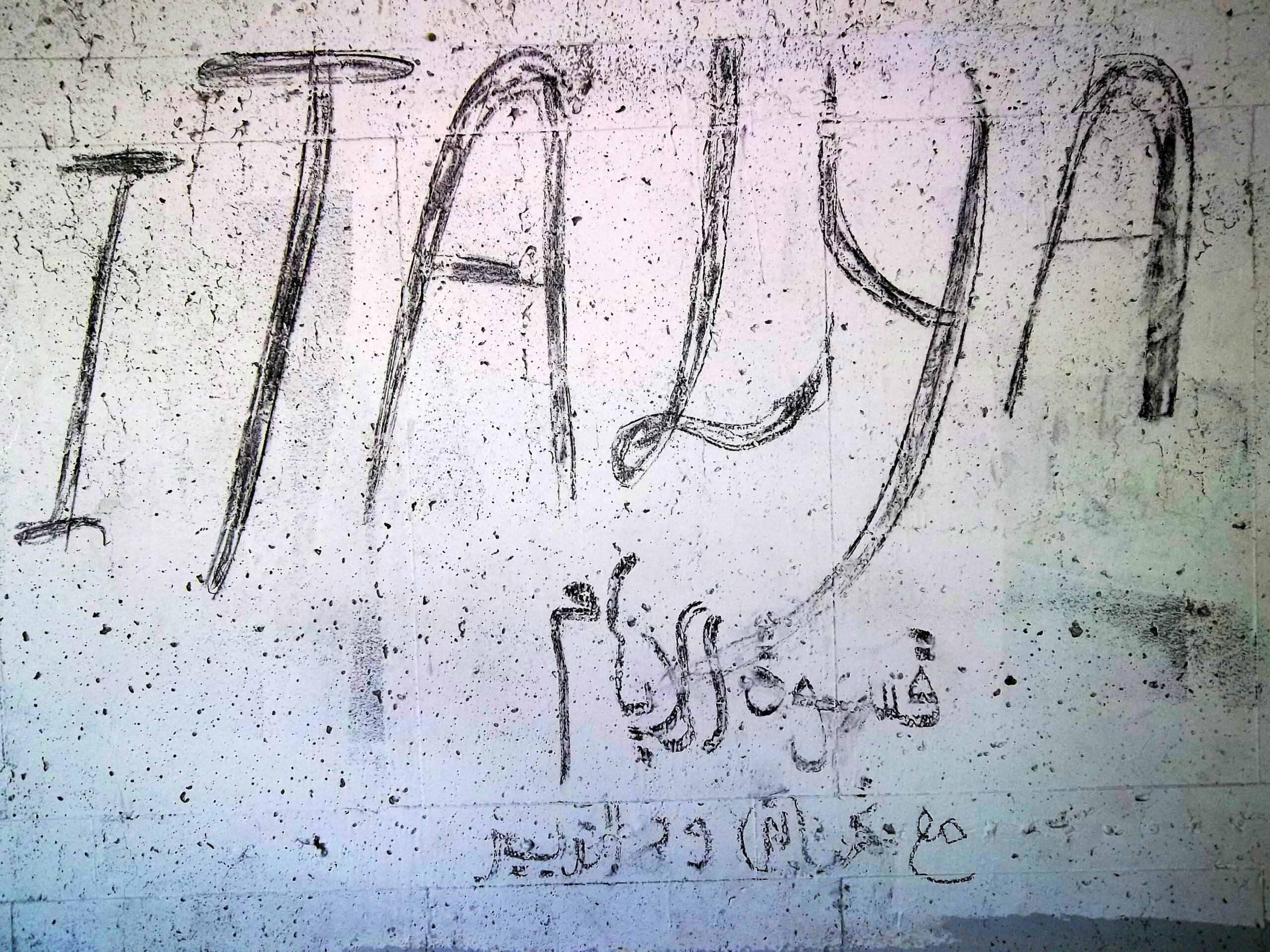

Graffiti a Igoumenitsa - P.Martino

“Ci hanno obbligato ad infilare tutte le nostre cose negli zaini già strapieni. Telefono, portafogli, bracciali, anelli, cintura, lacci delle scarpe, occhiali. I poliziotti urlavano come pazzi, ma noi eravamo gli unici del gruppo in grado di capire i loro ordini in inglese. Per chi non rispondeva subito, giovane o anziano, erano schiaffi.” Seduti all’ombra di una quercia alla periferia di Igoumenitsa, Mussa Khan e Jalal raccontano i terribili giorni nel centro di detenzione greco.

Dopo aver affrontato insieme i gorghi del fiume Evros, l’insolita coppia, un curdo iracheno e un afghano nato in Iran, si è consegnata spontaneamente alla polizia ellenica insieme ad altre trenta persone, due settimane fa. Da allora non si sono mai separati. “Hanno usato dei pennarelli indelebili. Hanno scritto un numero sulle nostre mani. Dicevano che era per ritrovare il bagaglio, quando ci avrebbero rilasciati.” L’alone nero è ancora visibile sulla pelle. “In Kurdistan marchiamo le pecore.” Jalal sputa per terra. “In Europa, invece, si marchiano le persone.”

Sabato mattina. Sotto un sole radioso, la Sofoklis Venizelos attracca sul molo di Igoumenitsa. Mi attardo sul ponte di coperta, guardo a lungo la verde insenatura che porta alla baia. Un teatro naturale di montagne precipita ripido in mare, creando un breve tratto di pianura nel quale sorgono la città ed il porto. Su un molo, allineati a spina di pesce sulla banchina, dozzine di camion attendono il momento dell’imbarco.

Resisto alla tentazione di precipitarmi fuori dal traghetto: Mussa Khan mi aspetta lì, da qualche parte, fuori dal porto. Comitive di turisti spagnoli, francesi ed italiani, provenienti da una nave che ha appena attraccato al molo vicino, sfilano al mio fianco. I motorini della polizia portuale compiono spettacolari manovre tra i camion.

Due fuoristrada attraversano il piazzale in velocità, sparendo dietro i tendoni dei rimorchi. Hanno i lampeggiatori accesi, ma le sirene sono mute. Li seguo. L’acciaio lucido delle manette produce lo stesso scintillio del mare increspato, sullo sfondo. Il sogno di tre migranti si interrompe di fronte ai miei occhi, davanti al blu infinito dell’Adriatico. Il pick-up riparte sgommando col suo carico umano. Il flusso dei turisti procede ininterrotto. Mi aggrego a loro, in silenzio.

“Salam u alaikeum, kardash!”. E’ Mussa. Appare improvviso, poco lontano dall’uscita, insieme ad un altro ragazzo, dietro alcune macchine in sosta. Non ho nemmeno il tempo di reagire. “Andiamo via da qui. Troppi controlli.” Niente formalità per i muhajirin, sono un lusso che non possono permettersi. Corriamo per un breve tratto sulla strada che costeggia il porto. Anche qui, come a Patrasso, videocamere e sensori elettrici punteggiano il profilo irto delle recinzioni. Una volante della polizia sfila a passo d’uomo, mentre imbocchiamo una stradina laterale, sgattaiolando via.

Un lungo abbraccio. Accendiamo una sigaretta, all’ombra di una quercia. Le parole faticano a venire. Troppi volti, troppe false piste, troppi fantasmi si sono accumulati in queste settimane, separandoci e avvicinandoci allo stesso tempo. “Sai”, gli dico, “prima di questo viaggio ero contrario al fumo.” Sorride. Jeans, maglietta, scarpe da ginnastica, capelli curati, zainetto in ordine. Il suo aspetto non tradisce le migliaia di chilometri percorsi. “Mi dispiace di non averti potuto chiamare prima”, mi dice facendosi serio tutto a un tratto. “Dopo l’Evros è successo tutto troppo in fretta”.

Tira fuori dalla borsa un telefonino. Goccioline d’acqua imperlano lo schermo. “Per arrivare al barcone abbiamo dovuto camminare con l’acqua fino al petto. Ho tenuto lo zaino sopra la testa, ma il telefono l’ho dimenticato in tasca. Per fortuna Asif ha il tuo numero, e qualche giorno fa me lo ha inviato per email.” Asif è il cugino di Mussa Khan, da anni rifugiato in Italia. Grazie a lui, una notte di sei mesi fa, ho conosciuto Mussa, mentre chattavano su Skype. All’epoca Mussa era a Mashad, ma stava già meditando la fuga dall’Iran. Da allora siamo rimasti sempre in contatto.

Jalal si siede al nostro fianco. Dice di detestare Igoumenitsa. “Da quando siete qui?” Jalal risponde senza guardarmi. “Non conto i giorni. Quando sarò in Europa, lontano da tutto questo, non vorrò sapere quanto tempo ho buttato nella giungla.” Nel mondo dei migranti, Igoumenitsa è nota come The Jungle: disperse nei fitti boschi che circondano la città, migliaia di persone sopravvivono come anime in purgatorio, in attesa della nave giusta che li traghetti in un altro mondo. Alcune stime parlano di cinquemila migranti, ma nessun poliziotto, volontario, medico, attivista o giornalista si è mai arrampicato lassù per fare un censimento.

“Jalal è la mia assicurazione” dice Mussa sorridendo. “Finchè sarò con lui non dovrò spendere soldi per stare a Igoumenitsa.” Guardo Jalal, che non smette sfregare la rotella metallica dell’accendino, sprigionando scintille nell’aria immobile. “Io sono curdo, e Igoumenitsa è controllata dai trafficanti curdi. Ho buoni contatti qui, ma non sono amici. Preferisco vederli il meno possibile.”

Per dormire nella Jungle i migranti devono “appartenere” a un trafficante, che gli dà protezione in cambio di soldi. Per chi rifiuta di pagare, la punizione è inevitabile: minacce e avvertimenti precedono pestaggi, rapine, accoltellamenti. “Noi però dormiamo appartati, cambiando posto ogni notte. I miei contatti ci hanno offerto un posto nei boschi, ma io”, conclude Jalal, “non voglio avere un debito troppo grande nei confronti di questa gente.”

Le ore trascorrono veloci insieme a Mussa, all’ombra della quercia. Ascolto la lunga storia del suo viaggio. La sabbia che il vento e le maree hanno portato fin qui diventa la nostra lavagna: le sagome di Iran, Turchia, Grecia e Italia prendono lentamente forma, finché l’intero tragitto è visibile ai nostri piedi. Abbiamo viaggiato per settimane sulle stesse strade, le conosciamo a memoria. Le tappe cruciali portano i nomi di città, quartieri, fiumi, monti. Van, Izmir, Istanbul, Edirne, Evros, Tracia, Omonia, Atene. Luoghi che evocano in noi immagini e ricordi in ordinata successione.

Mussa è un mio coetaneo. Ascolta gli U2. Segue Al Jazeera International e la BBC. Contatta gli amici su MSN, aggiorna il profilo Facebook. Mangia kebab e patatine fritte. Tira tardi la sera, fuma dopo il caffè. La distanza tra le nostre prospettive di vita, apparentemente risibile, è resa incolmabile da un unico, irreversibile elemento: il passaporto. Il libretto filigranato che io tengo in tasca mi consente di andare e venire. Lui non ce l’ha mai avuto. “E adesso?” chiedo ingenuamente. “We’ll see”, risponde Mussa speranzoso. “Vedremo.” Intuisco che ha qualcosa in mente. Il sole allo Zenit esaspera il canto delle cicale. Ci addormentiamo con la testa appoggiata agli zaini, intorpiditi da tanto stridore.

Alle cinque e mezza Jalal propone un piano per la serata, una nuotata. Per raggiungere la spiaggia attraversiamo l’area portuale. Camion in sosta occupano il lato della strada. Un ragazzino curdo, avrà tredici anni, ha puntato un autotreno italiano. Sta per infilarsi sotto i semiassi quando Jalal lo chiama per nome e gli rivolge un paio di frasi secche. “Che gli hai detto?” Jamal sorride. “Di lasciar perdere il camion e di venire a fare un tuffo!” Il ragazzo fissa il camion. L’indecisione è stampata sul suo volto. Improvvisamente, come invasato, sputa contro il rimorchio, sbraitando frasi incomprensibili, e corre verso di noi. Si getta sulle spalle di Jamal, come fosse un fratello maggiore. Incontenibile, pregusta già la nuotata che lo aspetta di lì a breve.

Io e Mussa restiamo soli, sdraiati sulla sabbia, mentre decine di migranti si tuffano dai pontili abbandonati di un vecchio cantiere navale. La silouette di traghetti in transito si stampa netta all’orizzonte, mentre il sole cade in mare. “Ci ho pensato a lungo. Devo chiederti un favore.” Lo sguardo basta a rispondere. “Devi comprare un biglietto per me. Domani notte voglio provare ad imbarcarmi con i turisti.”

La notte passa in fretta in una casa in costruzione. Rotoli di guaina e sacchette di cemento sono il materasso più comodo del mondo. Alle sette mi svegliano i morsi della fame. Non mangio da ieri mattina. Non so come facciano Mussa e Jamal a resistere, vanno avanti così da settimane. “Siamo abituati. Mangeremo in Italia, quando ne avremo in abbondanza.” Mi allontano con un scusa. Cinque euro sono sufficienti a comprare pane, pomodori, cetrioli e feta per tutti. Dopo una resistenza iniziale Mussa e Jamal si fiondano sul pasto. Li osservo mentre mangiano, e penso alle migliaia di persone che soffrono la fame qui intorno, accettandola senza lamentarsi: anzi, pagando un affitto quotidiano per poter continuare a vivere in questo inferno. L’Europa è anche questa.

“Quando sarò in fila nella hall del porto per il controllo dei documenti dovrò fare attenzione ai trafficanti. I kaçakçılar sono più bravi degli agenti a individuarci, e collaborano volentieri con la polizia.” La giornata trascorre tra le spiegazioni di Mussa sui pericoli che correrà durante il suo tentativo. “Ma se riesco ad inserirmi nella calca, posso riuscire a passare.” Una volta arrivato sulla banchina, proverà a restare nella fila dei turisti, sperando che anche a bordo nave i controlli siano superficiali. “L’unico aiuto che ti chiedo è di stare al mio fianco. Insieme daremo meno nell’occhio”.

La sera arriva rapidissima. Jamal e Mussa Khan si salutano sbrigativamente. I migranti non hanno energie da sprecare in sentimentalismi. L’acquisto dei biglietti è una rapida formalità. La commessa mi chiede dove sia il mio amico. “Fuori, a parcheggiare la macchina.” “Va bene, buon viaggio.” La Olympic Champion per Ancona salpa alle ventitré e trenta. Decidiamo di dividerci fino all’ora dell’imbarco, per evitare che agenti in borghese e trafficanti possano associare i nostri volti.

La hall del porto è gremita di persone. Ci mettiamo in fila. All’approssimarsi del nostro turno , notiamo la scrupolosità degli agenti. Ad ognuno viene controllata la foto del documento e guardato con attenzione il volto. Sembra che qui gli accordi di Schengen non siano mai entrati in vigore. Usciamo dalla fila e ritentiamo. Una, due, tre, quattro volte, finché lo sguardo avvelenato di un piantone, in un angolo morto della sala, mette Mussa in allarme. “Siamo stati individuati. Devo andare. Tu fai la fila, ci vediamo qui fuori.”

Alla partenza manca mezz’ora. I turisti stanno lentamente entrando in nave, mentre le auto e i camion formano una lunga processione nel piazzale illuminato a giorno. “Ascoltami senza voltarti.” La voce di Mussa mi giunge chiara, nonostante i rumori del porto. E’ a pochi metri oltre la recinzione, nascosto da una siepe. “Proverò a scavalcare. Aspettami davanti alla passerella pedonale del traghetto”. Vedo la sua ombra allontanarsi, finché sparisce nell’oscurità.

La mezz’ora è passata da tempo. Tutti i turisti si sono imbarcati, solo i camion continuano a rollare rumorosamente sulla passerella. Non so come fare per trattenermi oltre in questo punto, la polizia ha notato la mia presenza insolita. Quando ho già perso le speranze, il telefono comincia a squillare. “Ho scavalcato! Sto arrivando.” Mussa corre verso di me. Rapidamente imbocchiamo la passerella metallica. Siamo in nave.

Un segnale di allarme. Quattro agenti arrivati dal nulla si scaraventano su di noi. Mani allenate ci afferrano sotto le braccia. Spinte, urla, calci. Il cacciatore ha acciuffato la preda. Di nuovo la passerella, stavolta in senso contrario. La tragedia si compie, non siamo sfuggiti al controllo interno della nave.

Il pick-up della polizia è pronto sulla banchina. E’ lo stesso mezzo su cui ieri mattina ho visto infrangersi il sogno di tre muhajirin ammanettati. Mussa viene scaraventato nel mezzo. Per l’ultima volta riusciamo ad incrociare i nostri sguardi, poi urlo tutta la mia rabbia: “Sono italiano!” Tiro fuori il maledetto passaporto. L’uomo del servizio di sicurezza della nave lo controlla. Annuisce, mentre il poliziotto chiude lo sportello del pick-up. Mussa sparisce per sempre. Io percorro per la terza volta la passerella. La Olympic Champion parte con dieci minuti di ritardo. Destinazione Europa.

Tag:

Articoli recenti

- GIUSTIZIA

È un’estate difficile quella del 2025 per i politici moldavi che hanno legami con il Cremlino. Il 9 luglio al sindaco di Chișinău Ion Ceban è stato vietato l’ingresso in Romania e nell’area Schengen per “ragioni di sicurezza nazionale”. Il 22 luglio, invece, Vladimir Plahotniuc è stato arrestato in Grecia mentre faceva scalo verso Dubai

31/07/2025, fmartino - Chișinău