Mostar, un’occasione sprecata

"Oggi, mentre preme sempre di più l’urgenza di un dialogo con l’Islam, come europei e come cittadini del mondo dovremmo renderci conto di aver sprecato questa città, Mostar era ed è un’occasione per capire che l’Islam è parte della cultura europea"

Mostar-un-occasione-sprecata

L’arco dello Stari Most. Foto di Mariangela Pizziolo

(Articolo originariamente pubblicato sul portale partner di OBCT di Viaggiare i Balcani )

Questo articolo conclude un ciclo di tre pubblicazioni a firma di Mariangela Pizziolo che prendono spunto dalla sua tesi di laurea “Sul capo ha una corona di stelle. Società, conflitti e culture nella regione di Medjugorje”. Il primo articolo, dal titolo “Međugorje, non è come appare”, è stato pubblicato sul nostro sito il 15 luglio, il secondo articolo, dal titolo “Međugorje: religione, violenza e bugie nella Bosnia rurale” è stato pubblicato il 26 luglio.

Nel vecchio bazar Kujundžiluk di Mostar, una via lastricata in cui i turisti d’estate fanno schioccare le loro ciabatte, ci sono moltissimi negozi di souvenir simili a quelli della Baščaršija di Sarajevo. È piuttosto semplice distinguere le botteghe seriali da quelle artigianali, per via della merce proposta e della qualità delle borse, lampade, tazze e tazzine che si esibiscono in strada in mille colori. Qui si trova anche un particolare negozio di incisioni e di gioielli in metallo e leghe, che dal 1918 appartiene alla famiglia del signor Ado. Mentre lui, alto e con dei luminosi capelli bianchi, se ne sta in piedi vicino alla porta intrattenendo qualcuno interessato alle sue creazioni o alle sue storie, sua moglie, seduta all’interno del negozio, continua a piegare il metallo in spirali e ogni tanto alza lo sguardo, sorridendo di fronte alla loquacità del marito. Le incisioni su rame più grandi, che Ado non vuole vendere ma di cui parla commosso, sono state eseguite da lui stesso prima della guerra. Riproducono il campanile di una chiesa e il minareto di una moschea sulle due sponde della Neretva, collegati l’uno all’altro da un ponte molto simile allo Stari Most (il Ponte Vecchio), simbolo per eccellenza di Mostar. Per la città e per la storia di Ado e di sua moglie – lui bosniaco musulmano, lei croata cattolica – questa rappresentazione significa pace, amore, prosperità, tolleranza e unione.

Nel negozio di Ado sono conservati anche dei vecchi album, delle vecchie riviste degli anni ’70 e delle altrettanto vecchie guide turistiche, in cui ci sono delle fotografie che lo ritraggono alto e giovane tuffatore di Mostar: la sua schiena ossuta vicino ad altre schiene più o meno muscolose, la sua testa di capelli biondi tagliati a scodella vicino alle teste di altri ragazzi, il suo sorriso vicino ad altri sorrisi. In quelle foto sembrano essersi impressi anche l’ansia dei momenti precedenti il salto dal punto più alto dello Stari Most, la velocità del vorticare nell’aria e il rumore dell’impatto con le fredde acque della Neretva.

Nei decenni che precedettero la guerra, quando era normale per i ragazzi di Mostar essere dei tuffatori, l’identità multiculturale della Bosnia Erzegovina era stata spesso comparata a un ponte, come se le diverse culture che si trovavano nel paese creassero una connessione tra Oriente e Occidente. In quella città in particolare, il ponte non era solo motivo di vanto per la bellezza e la sapienza della sua costruzione; era anche un luogo della memoria investito di significati, gesti, parole e tradizioni presenti nella coscienza collettiva e giocava un ruolo fondamentale nel ribadire e rafforzare l’identità del luogo e dell’intera comunità.

Ma com’è noto, nell’aprile del 1992 è scoppiata la guerra e non si è combattuto solo tra uomini, ma si sono anche bruciate biblioteche, fatti saltare ponti e crollare monumenti. Contro le città, infatti, si può condurre una guerra con una potente valenza simbolica; una guerra che causa sofferenza, sconcerto e spaesamento poiché mette in atto un processo di annientamento, distrugge ciò che è stato, elimina il presente e annulla la continuità nell’avvenire. Per riconoscersi parte di una determinata società e di una determinata storia, l’individuo e la comunità si rispecchiano anche nello spazio urbano che, generato da progetti e attività umane, sopravvive però a ciascuno dei suoi abitanti e dei suoi creatori, rimanendo testimone longevo e costante. Proprio per questo l’urbicidio – termine coniato durante le guerre jugoslave – non è solo perdita materiale, ma è anche il modo più efficace di combattere il passato, le idee, il legame forte e profondo con le generazioni di abitanti precedenti: una persona vive meno di un secolo, è testimone di un breve tratto di storia, mentre l’architettura dà l’illusione di essere eterna, testimonia il passaggio delle generazioni, trasmette eredità e garantisce il futuro. Radere al suolo Mostar ha avuto un significato che è andato ben oltre la scomparsa fisica e la strategia bellica, avendo voluto decretare che la multiculturalità, lo scambio e la mescolanza fossero uno sbaglio, un’incoscienza, un []e da non ripetere più.

Dopo aver respinto insieme l’assedio serbo, i croati e i bosniaci musulmani puntarono le armi gli uni contro gli altri, in particolare i primi contro i secondi. La maggior parte della popolazione musulmana venne confinata e isolata nella parte est della città, in una sorta di gabbia, aperta simbolicamente in un solo punto grazie all’unico dei ponti rimasti in piedi: lo Stari Most. Questo fino al 9 novembre 1993, quando gli attacchi dell’artiglieria croata lo fecero crollare. Da una videoregistrazione lo si vede, già malridotto, staccarsi dalla sponda est e trascinarsi giù con la stanchezza e la tristezza di un vecchio, sollevando acqua e polvere con la potenza di un ragazzo.

Il Vecchio (così è chiamato il ponte) è stato riedificato nel 2004. La patina assunta nei secoli è andata perduta e la sua schiena d’asino non è carica della stessa densità di storie, leggende e memorie. L’eredità della guerra però rimane, pesante e talvolta soffocante. Benché senza armi, il conflitto tra croati e bosniaci musulmani continua ancora dopo 25 anni tramite la segregazione e la divisione politica, rese evidenti dalla creazione di servizi pubblici duplicati e differenziati per le due comunità, come poste, scuole, servizi commerciali, pompieri e ospedali.

Non si pecca d’astrazione se si crede che una città si possa leggere, che possieda un proprio linguaggio e una propria capacità comunicativa e che camminare di via in via equivalga in certa misura a uno sfogliare di pagine. Proprio per questo le città si prestano alle metafore, al rimando a qualcosa di umano, a una parola detta o a un dialogo. Camminando per le strade di Mostar ci si trova oggi a leggere un libro scritto da due autori in contrasto, che si contraddicono vicendevolmente ma che parlano delle stesse cose.

Al primo livello si legge una città devastata dalla guerra in cui, se alcuni edifici sono stati rimessi a nuovo, altri rimangono distrutti, con le pareti crivellate o crollate e i soffitti spazzati via. Essi rimangono come una sveglia che continua a squillare per ricordare ciò che è stato.

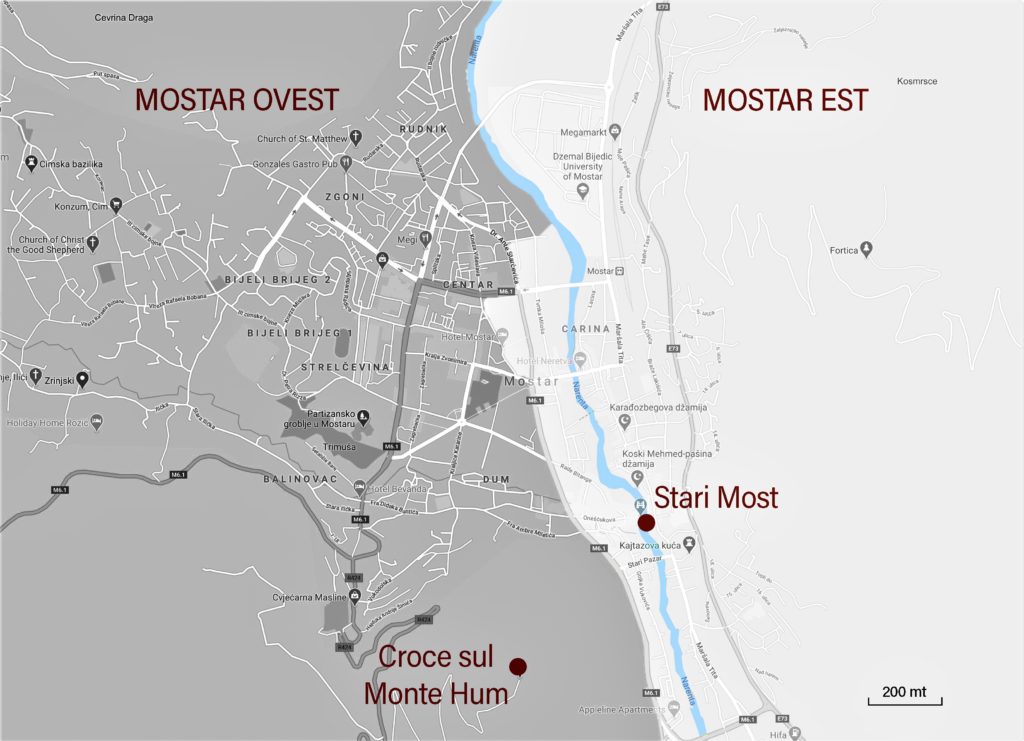

Al secondo livello si legge una città polarizzata in due parti. La divisione nell’entità croata di Mostar Ovest e in quella bosniaco musulmana di Mostar Est fa inciampare in una barriera valicabile tranquillamente per i turisti, ma difficilmente o del tutto invalicabile per i locali. Quando si assume questo punto di vista s’iniziano a notare diversità effettive, come se la città fosse stata modellata appositamente per rimanere divisa. Ciò è espresso in particolare da due elementi religiosi inseriti nel periodo post-bellico: il campanile della Chiesa e del Convento francescani dei Santi Pietro e Paolo e la bianca Croce del Millennio. Il primo, ricostruito dopo la guerra per essere il più alto della Bosnia Erzegovina, sale per 107 metri ed ha una pianta stretta, cosa che gli conferisce una forma particolarmente allungata. Si erge tra gli altri campanili e gli altri minareti, sovrastandoli in una gara non semplice tra i saliscendi del territorio accostato alle montagne.

La Milenijski Križ, alta 33 metri, è stata piantata sul monte Hum nel 2000 e, oltre a sancire il simbolico punto di partenza della divisione urbana, sembra voler attribuire un’appartenenza etnica e religiosa all’intera città. È così grande che, alzando lo sguardo, la si può veder dominare ogni parte di Mostar. La triste verticalità di questi oggetti non rappresenta trascendenza ma possesso, non invoca Dio ma gli uomini, non indica la connessione con il cielo ma l’appartenenza del territorio.

A un terzo livello, tuttavia, si legge una città normale. Una città costruita su stratificazioni belle e brutte, prodotta dall’uomo e dalla storia e per questo scomposta e disomogenea ma coerente con sé stessa. Non è forse tipico di ogni città quello di essersi sviluppata in tempi diversi, su progetti diversi o sull’assenza di questi? Non è forse usuale sentire parlare di quartiere “latino” o “medievale”, di centro storico e di periferie? In questo terzo livello Mostar non è altro che il materializzarsi di una pratica sociale, lenta e contraddittoria certo, ma fatta di idee, pulsioni e strategie. Una città in cui il ricordo del passato e del periodo precedente la guerra potrebbe costituire un modello di speranza per il futuro.

Spesso si legge che è lo Stari Most a collegare le due zone della città, come se fosse l’acqua della Neretva a costituire una barriera fisica di separazione tra Oriente e Occidente, tra Islam e Cristianesimo. Questo è vero solo parzialmente: il ponte collega due sponde di Mostar Est, cioè la parte musulmana… alla parte musulmana, e ciò sembra amplificare la potenzialità metaforica della città e della Bosnia Erzegovina in generale. Oggi, mentre preme sempre di più l’urgenza di un dialogo con l’Islam, come europei e come cittadini del mondo dovremmo renderci conto di aver sprecato questa città, e di continuare ancora a sprecarla. Mostar era ed è un’occasione per vedere che l’Islam è parte della cultura europea, che lo è da secoli e che, come dire, è sempre stato sulla nostra sponda.

Tag: