“Dieci prugne ai Fascisti”, intervista a Elvira Mujčić

Storie di identità sospese, la difficoltà di fare i conti col passato e il significato di essere bosniaci in Italia, sono i temi dell’ultimo libro della scrittrice Elvira Mujčić

Dieci-prugne-ai-Fascisti-intervista-a-Elvira-Mujcic-2

Elvira Mujčić (foto N.Corritore)

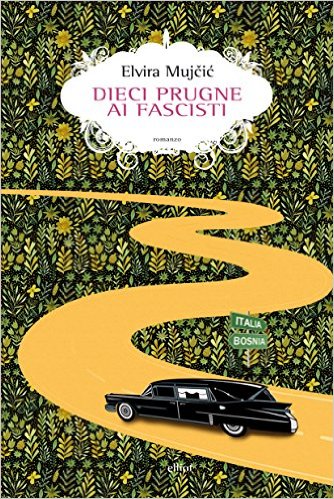

“Dieci prugne ai Fascisti” (Elliot, 2016 pagg. 152). Si intitola così l’ultimo libro, uscito soltanto poche settimane fa, firmato dalla scrittrice italo – bosniaca Elvira Mujčić. Una storia che parte dalla morte della nonna della protagonista, Lania, e dalla necessità di darle sepoltura nella propria città natale – Srebrenica. Attorno a questa trama si dipana il racconto di una famiglia, di un’identità ancora sospesa tra l’Italia di oggi e la Jugoslavia di prima della guerra, e del trauma legato a un padre dato per disperso nel luglio 1995 (quando le truppe serbe di Ratko Mladić entrarono in città, uccidendo più di ottomila bosgnacchi) e mai più ritrovato. Osservatorio Balcani e Caucaso ha incontrato l’autrice.

Leggendo il tuo libro, una delle cose che colpiscono di più è l’iniziale silenzio che circonda Srebrenica. La città viene nominata pochissime volte, la prima quando il lettore ha già letto più di cento pagine, ed è ormai prossimo alla fine del romanzo.

Ci sono più ragioni per questo; da una parte, non volevo abusare nel mio libro della presenza di una città il cui nome è già abbastanza inflazionato. Preferivo accostarmici con pudore. In alcuni casi, come questo, è necessario.

Inserire la parola ‘Srebrenica’ fin dalle prime pagine del libro avrebbe bloccato anche me. La mia scrittura avrebbe avuto una maggiore drammaticità, e io non lo volevo. Srebrenica è parte del mio presente, oggi, ma in questo mio presente c’è anche spazio per la vita, per il bisogno di ridere …

Un’altra ragione è che per la mia famiglia, esattamente come per le altre famiglie che sono sfuggite al genocidio di Srebrenica, questa città tutt’oggi rappresenta un tabù, un senso di assenza col quale non siamo mai riusciti a fare i conti. Mi piaceva, nello scrivere il racconto, fare percepire al lettore questa incapacità di fare i conti con il passato, anche solo attraverso uno stratagemma come quello di non nominarla per buona parte del libro.

A distanza di più vent’anni, è possibile fare i conti con quello che è successo, non solo per te, ma anche per una generazione di persone che è stata obbligata a lasciare la città e ha subito dei lutti nelle proprie famiglie?

Nell’elaborazione di una tragedia come quella di Srebrenica ci sono più dimensioni, una individuale e una collettiva. L’elaborazione di questo trauma deve avvenire su entrambi i piani.

Per una mia predisposizione, io sono più portata a credere che ogni ipotetica catarsi debba per forza partire dalla dimensione individuale, perché spetta a ognuno di noi fare il primo passo. Poi, certo, c’è anche una dimensione politica nella quale è necessario accogliere questo sentimento individuale, ma senza un’adeguata spinta interiore essa non serve a nulla.

Per quel che mi riguarda, il fatto di essere ormai parte della diaspora mi ha aiutato a elaborare quello che è accaduto a Srebrenica, è stato più semplice, in un certo senso. Ho la possibilità di guardare a quello che è successo con una certa lontananza affettiva. Qualche tempo fa mi è capitato di leggere un libro su Srebrenica in bosniaco e ho dovuto smettere dopo qualche pagina, perché mi angosciava. Non avevo mai letto nulla su Srebrenica nella mia lingua madre, io stessa scrivo in italiano perché questa lingua mi permette una distanza emozionale e linguistica che per me è rassicurante.

Il tuo libro parla di una famiglia e del suo tentativo di fare i conti con il proprio passato, ma anche di cosa significa essere bosniaci in Italia. Come è stata la tua esperienza, il fatto di crescere in un Paese che non era il tuo?

Arrivare in un Paese scappando da una guerra, a 14 anni, senza sapere la lingua, in un luogo che non hai scelto… già questo dà la dimensione della fatica del crescere in Italia, e ciò principalmente per motivi personali.

Una volta imparata la lingua, una volta trovato un mio modo per inserirmi nella società, essere qui non è stato così difficile. Anche se a un certo punto, emigrando, occorre fare pace con il fatto che in qualche maniera ti spezzi: c’è una frattura tra quello che sei stato prima e quello che diventi, c’è un senso di assenza duplice, per il fatto di non appartenere né all’Italia né alla Bosnia Erzegovina.

Mi ricordo, in questo senso, una delle prime volte che siamo tornati in Bosnia Erzegovina. Era il 1997 e avevamo lasciato il nostro Paese già da tre anni. In Italia mi lamentavo continuamente, chiedevo di ritornare a casa. Poi, una volta in Bosnia Erzegovina, ho cominciato a dire a mia mamma che volevo andarmene, perché non era affatto il Paese che ricordavo. Sul traghetto del ritorno, da Spalato ad Ancona, io me ne stavo zitta, non parlavo, al che mia mamma mi ha detto: finalmente un posto in cui non ti lamenti… in effetti, stavo bene solo sul traghetto.

Un altro fantasma presente nel tuo libro è la Jugoslavia. Qual è il tuo rapporto oggi con questo Paese che non esiste più?

Il rapporto è, soprattutto, di nostalgia con gli ideali che quella Jugoslavia rappresentava: ovvero il tentativo di costruire un Paese egalitario tra persone con una miriade di differenze nazionali, linguistiche, religiose.

Di solito, soprattutto in Europa, quando si parla di accogliere “il diverso”, di solidarietà, si tratta di un sentimento asimmetrico. Gli “altri” devono essere inclusi, ma non si guarda al contributo che essi potrebbero dare. La Jugoslavia, invece, è stata un tentativo di mettere ognuno sullo stesso piano, senza differenze, per costruire un progetto comune. Per noi era chiaro che, nel momento in cui questo progetto sembrava funzionare, non si poteva che esserne orgogliosi.

Ed è soprattutto questo ciò di cui si ha nostalgia oggi, in un momento in cui tutti sembrano volersi rinchiudere nei propri confini nazionali, e non capiscono che così si diventa molto più piccoli, molto più spaventati, e molto più soli.

Nel tuo libro un tema ricorrente è quello del corpo: quello del padre che non si trova, e quello della nonna che è morta e per la quale, per la prima volta, la famiglia della protagonista può finalmente avere “la consolazione” di organizzare un vero funerale.

È vero, il tema del corpo, collegato a quello dell’assenza e della morte, è uno dei principali nel mio libro. C’è una lunga sequenza in cui la protagonista e la madre devono lavare il corpo della nonna defunta, secondo il rituale islamico. Nonostante io non sia una esperta conoscitrice della religione musulmana, alla quale comunque appartengo, a me quel rituale è sempre sembrato necessario. Dà il giusto momento per accomiatarsi dal defunto, per rendere al suo corpo l’ultimo saluto… esattamente il contrario, rispetto al trauma che colpisce chi sa che il corpo di una persona amata è stato gettato da qualche parte, in una fossa comune che attende ancora di essere scoperta.

Da persona che è sopravvissuta a Srebrenica, come ti poni di fronte alla narrazione che spesso viene fatta del genocidio del luglio 1995? Come gestisci questa eterna riproposizione del dramma, sempre uguale a se stessa?

Quando si parla di Srebrenica, e di quello che è accaduto nel 1995, c’è questa credenza molto diffusa che per parlare alle persone occorra prenderle per la pancia, che senza indicare loro i morti squartati, le persone violentate, non sarà possibile coinvolgerle.

Questo modo di fare, però, non insegna molto. Dopo vent’anni sarebbe il momento delle spiegazioni, del ragionamento collettivo per analizzare quello che è successo… da un punto di vista personale, nel mio caso, non ho più molta voglia di fare parte di questa narrazione dove ti si richiede di rivestire esclusivamente i panni della vittima, di rivivere quello che è successo nello stesso modo di vent’anni fa. Vorrei dare un contributo di riflessione, non soltanto di testimonianza. Per comprendere quello che è successo, e per andare avanti. È vero per Srebrenica, ma anche per la Bosnia Erzegovina nel suo insieme: rimanere immobilizzati dentro una tragedia ci fa perdere di vista il futuro.

Tag: