Tupurkovski, il pioniere che non smette di sognare

Fu membro dell’ultima presidenza della Jugoslavia socialista. E nel 1991 si prodigò per evitare la guerra. Abbiamo incontrato a Skopje Vasil Tupurkovski

Tupurkovski-il-pioniere-che-non-smette-di-sognare

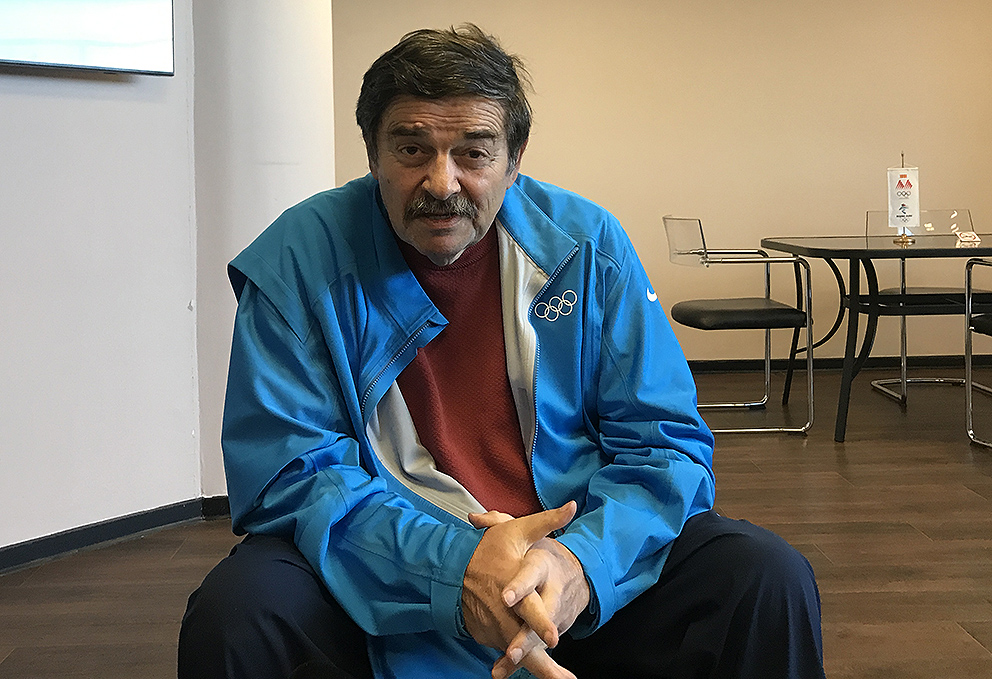

Vasil Tupurkovski

Ai maglioni non ha mai rinunciato. “Invece continuo a non avere un vestito”. Quei maglioni a strisce orizzontali bianche e blu, che coprivano quasi centocinquanta chili di stazza, rimangono ancora oggi, insieme ai folti baffi neri, nel ricordo di milioni di ex-jugoslavi i tratti caratteristici di Vasil Tupurkovski, membro macedone della presidenza della Jugoslavia socialista dal 1989 al 1991, praticamente l’unico che, dai vertici di uno Stato in disfacimento, cercò di evitare, se non la dissoluzione, per lo meno la guerra e le sofferenze che seguirono. Senza successo.

"Non c’erano più progetti comuni. La presidenza [istituita dopo la morte di Tito con un rappresentante per ognuna delle sei repubbliche, più uno per ciascuna delle due province autonome della Serbia, nda] non riusciva ad esprimere una idea di Jugoslavia che ci facesse uscire dalla crisi. Finivamo sempre quattro voti contro quattro. Le nostre visioni erano ormai completamente diverse".

Classe 1951, studi giuridici a Belgrado e poi negli Stati Uniti, Tupurkovski scalò rapidamente i gradini del potere: nel 1979 venne eletto alla guida della gioventù socialista jugoslava; l’anno successivo presidente della federazione nazionale di basket. Nel 1986 entrò nella presidenza della Lega dei comunisti e tre anni dopo fu plebiscitato alla Presidenza federale. Solo il collega della Bosnia Erzegovina, il serbo Bogić Bogićević – che nel 1991 impedirà con il suo solo voto la proclamazione della legge marziale – era più giovane di lui.

"Nel partito le cose andavano anche peggio. Noi, quale comando militare supremo e massima autorità dello Stato, almeno per un po’ cercammo di salvaguardare una parvenza di unità. Nel partito, invece, le posizioni si erano spaccate secondo le linee repubblicane, e intanto nelle repubbliche si acquistavano armi, si preparavano forze militari, specialmente in Croazia. La Serbia poteva invece contare sull’esercito jugoslavo, che nel 1991 non era più tale da almeno quattro anni. Era stato costruito per difendere il paese dai nemici esterni, non per evitare una guerra tra le repubbliche".

Tupurkovski era diventato popolare in Serbia nel 1988, quando aveva preso le difese del membro serbo nella presidenza della Lega dei comunisti, Dušan Čkrebić, destituito su iniziativa di croati e sloveni per dare uno schiaffo a Milošević. "Non potevo nemmeno entrare in un negozio in Serbia che la gente si fermava a farmi i complimenti. Io parlavo loro dei problemi in Kosovo e dicevo anche cose contro la Serbia: loro mi applaudivano, ma non ascoltavano veramente ciò che dicevo".

Ma Tupurkovski non era un semplice filoserbo: era anche amico e sostenitore del croato di Bosnia Ante Marković (1924-2011) il premier federale che dal 1989 era riuscito a risollevare l’economia jugoslava, scontrandosi però con i limiti della Costituzione – che dava ampi poteri alle repubbliche – e con una cancrena politica ormai molto avanzata.

"Ante lavorava estremamente bene, ma non aveva le simpatie né della Slovenia né della Croazia, perché voleva elezioni jugoslave con partiti jugoslavi. Questo non era realistico. Abbiamo discusso molto, avevamo persino un piano per trasferirlo in Macedonia, in caso di necessità, perché a Belgrado era personalmente in pericolo. Una volta gliene parlai sull’isola di Brioni, nell’unico posto dove si poteva discutere liberamente: il molo. Gli misi in tasca il piano e gli spiegai che in caso di bisogno l’avremmo fatto scappare in Grecia".

Alcuni pensano che se la Presidenza avesse proclamato lo stato d’emergenza, dando pieni poteri all’armata popolare – come lo stato maggiore tentò di ottenere nel marzo del 1991 – la Jugoslavia sarebbe potuta restare unita. Tra quanti votarono contro il tentativo di colpo di mano – proposto dal presidente del collegio, il rappresentante della Serbia Borisav Jović – ci fu Tupurkovski, che ancora oggi non se ne pente: "Se avessimo dato loro il potere, avrebbero destituito Marković all’istante. Volevano creare una pace temporanea che avrebbe permesso alla Serbia di dominare in una nuova Jugoslavia".

Eppure, ancora nel 1991 vi erano nello stato maggiore diversi ufficiali non serbi, come l’ammiraglio sloveno Stane Brovet, viceministro federale della difesa e già capo dell’intelligence militare. "Sì, ma gli altri [gli ufficiali serbi dello stato maggiore] non avevano più rapporti con lui, lo avevano isolato. Se è per questo, lo stesso esercito era ancora pieno di non serbi, fra cui molti soldati macedoni. Quando cominciò la guerra andavo quasi ogni giorno nelle caserme e con gli ufficiali facevamo piani per rimpatriarli; era già il caos".

Nell’estate di quell’anno, dopo la proclamazione dell’indipendenza da parte di Slovenia e Croazia, il membro macedone della Presidenza era tra i pochi a potersi recare dovunque, per cercare di calmare le acque e ristabilire il dialogo. La difesa territoriale slovena una volta sparò a pochi metri dall’elicottero che lo trasportava. A Osijek i croati inscenarono una protesta: "Era quasi sera, esco dal palazzo del comune, dove avevamo appena concordato uno scambio di prigionieri, e mi ritrovo davanti una folla di centinaia di persone. Uno mi grida: “Cetnico, fuori dalla Croazia”. Lo scovo con gli occhi, esco dal gruppo (avevamo una piccola scorta) mi avvicino e gli dico: “Cosa stai dicendo? Io sono macedone! Sono qui per far liberare dei prigionieri, anche croati”. Allora gli altri hanno cominciato a picchiarlo, mentre noi siamo saliti in auto e siamo partiti".

Convinto che la dissoluzione fosse inevitabile, ma non la guerra, Tupurkovski usava la tattica più che la strategia: a colpi di progetti di risoluzione cercò di mantenere sempre l’iniziativa politica, anche quando la Presidenza non aveva più alcuna autorità, né tra le repubbliche secessioniste, né tra le altre, tanto che sui giornali molti la chiamavano “il circo itinerante”. Brioni, Belgrado, Ohrid: ad alcune sedute allargate parteciparono anche i leader delle repubbliche, comprese quelle che avevano già dichiarato l’indipendenza: il croato Tuđman e lo sloveno Kučan a fianco del serbo Milošević. Si stilavano documenti che ipotizzavano il mantenimento di una qualche forma di unione, anche meno che confederale, ma fu tutta carta sprecata.

L’uomo dai maglioni a strisce faceva la spola anche con Bruxelles, dove si recava ogni due o tre giorni. "Mi sono incontrato quattordici volte con [l’allora ministro degli Esteri italiano Gianni] De Michelis, dodici con [il ministro degli Esteri tedesco Hans Dietrich] Genscher, cinque con [il capo della diplomazia britannica Douglas] Hurd. Nel 1991 ho preso l’aereo 407 volte. La barzelletta diceva: due aerei si sono scontrati oggi all’aeroporto di Zagabria; in entrambi c’era Tupurkovski".

La sua era la forza della disperazione: di fatto non disponeva più nemmeno di un mandato per parlare a nome di uno Stato clinicamente morto. Tupurkovski gettò la spugna nel gennaio del 1992 e partì per gli Stati Uniti, dove lavorò all’ingresso della Macedonia all’ONU, ma i suoi rapporti con l’allora presidente macedone Kiro Gligorov non erano buoni e così, qualche mese poco, lasciò anche quell’incarico per ritirarsi a vita privata. La guerra in Bosnia la seguì solo sui giornali.

"La comunità internazionale non è stata capace di tenere insieme la Jugoslavia, ma siamo noi i colpevoli della sua dissoluzione. Il mio amico Stipe Mesić [nel 1991 membro croato della Presidenza jugoslava e poi presidente della Croazia dal 2000 al 2010, ndt] una volta mi disse che Genscher gli aveva anticipato il sostegno tedesco alla Croazia. Io con Genscher in quei mesi parlai a lungo, di molte cose, ma non mi disse mai niente del genere".

Il pioniere di Tito, che da giovane voleva andare in Africa con Che Guevara, non è un santo né un grande statista: il suo ritorno in politica, nel 1998, come leader del nuovo partito “Alternativa democratica” fu disastroso: da vicepremier nel governo di Ljubčo Georgjevski, portò la Macedonia a riconoscere Taiwan, in cambio di investimenti che non arrivarono mai e di crediti che la repubblica ha dovuto ripagare con gli interessi. Si dimise nel 2000; nel 2009 venne condannato a tre anni di carcere per appropriazione indebita, ma dopo pochi mesi fu assolto in appello. Di quella vicenda sostiene che fu un processo politico, una vendetta per via giudiziaria. Dal 2006 ha lasciato definitivamente la politica.

"Io non adoravo la Jugoslavia", ci confessa dopo una lunga conversazione in quello che fino all’anno scorso era il suo ufficio al Comitato olimpico macedone. "La amavo, la sostenevo, ma non la adoravo. Adoravo la mia piccola Macedonia, anche le sue prospettive di sviluppo sono crollate". Non porta più i celebri maglioni, ma una giacchetta del Comitato olimpico di cui è stato presidente ininterrottamente dal 1992 (“a titolo gratuito”, tiene a precisare).

I chili di troppo sono quasi spariti, i baffi si sono ingrigiti, il passo si è fatto incerto dopo mesi in clinica. Con Stipe Mesić – che ha 87 anni – e Bogić Bogićević – che ne ha 69, ma soffre di seri problemi di salute – è l’ultimo superstite dell’ultima presidenza della Jugoslavia socialista. Jović è morto l’anno scorso. I tre rimangono in contatto ed hanno anche lanciato un appello congiunto “per la salvezza della Bosnia Erzegovina” in cui affermano che l’unica strada praticabile per uscire dalla paralisi è la trasformazione in uno Stato dei cittadini, che prescinda dalle affiliazioni etniche.

Contrario al conflitto e all’invasione russa, la guerra in Ucraina gli ricorda la Jugoslavia di trent’anni fa: "Certo, loro hanno avuto trent’anni di indipendenza prima della guerra, ma paesi come la Russia o la Cina non hanno fretta, pensano in tempi lunghi". Quanto alla situazione in cui versano il suo paese e il resto dei Balcani occidentali, per descriverla usa una metafora sportiva: ogni tanto si possono anche realizzare degli exploit – come eliminare l’Italia dai mondiali di calcio – ma complessivamente le cose sono solo peggiorate.

Eppure la gente continua a guardare gli stessi film, ad ascoltare la stessa musica, a seguire gli atleti delle altre repubbliche, segno dell’esistenza di un potenziale non sfruttato. "Con gli altri sportivi ex-jugoslavi continuiamo a frequentarci; ci incontriamo in media quattro o cinque volte l’anno e ogni volta facciamo pranzo, cena e colazione insieme". In quelle occasioni Vasil Tupurkovski rispolvera un suo sogno folle: che un giorno si ricrei una federazione sportiva comune. "Ma ogni volta, alla fine, ci diciamo che è troppo presto".

Il pioniere, però, non vuole smettere di sognare.